1. 新潟で発生したボツリヌス菌による食中毒の概要

新潟市でボツリヌス菌による食中毒が発生しました。

この食中毒は、50代の女性が要冷蔵の密封包装された総菜を常温保存し、その後摂取したことが原因とされています。

女性は摂取後に全身の麻痺症状を発症し、現在人工呼吸器を装着して治療を受けていると報告されています。

このケースで特に注目すべきなのは、患者が食べた食品に「ブルーチーズのような匂い」がしていたという点です。

このような異常を感じた際には、すぐに食品の摂取を中止しなければなりません。

新潟でのボツリヌス菌食中毒発生の詳細

✅ 発生地域:新潟市

✅ 患者:50代女性

✅ 原因食品:要冷蔵の密封包装総菜(常温保存していた)

✅ 症状:筋力低下、呼吸困難、全身麻痺(人工呼吸器装着)

✅ ボツリヌス食中毒の発生は1982年以来

新潟市の保健所は、この食中毒の発生を受けて、市民に対し要冷蔵食品を正しく保存することの重要性を強く呼びかけています。

📌 ポイント

👉 密封されているからといって安全とは限らない!

👉 保存方法を誤ると、ボツリヌス菌が増殖し、猛毒を作り出す!

2. ボツリヌス菌とは?発生の原因と危険性

ボツリヌス菌(Clostridium botulinum)は、無酸素環境で増殖し、強力な神経毒素を産生する細菌です。

この毒素は、極めて微量でも人の神経系に深刻な影響を与え、呼吸麻痺などを引き起こす危険性があります。

ボツリヌス菌が発生しやすい食品とは?

ボツリヌス菌は、酸素のない環境で増殖するため、以下のような食品で特に注意が必要です。

✅ 真空パック・密封包装食品(総菜、レトルト食品、加工肉 など)

✅ 低酸性の缶詰食品(自家製の野菜・魚・肉の缶詰 など)

✅ 発酵食品(塩漬け魚、発酵肉製品 など)

✅ 自家製保存食品(瓶詰め、オイル漬け、塩漬け など)

📌 ポイント

👉 保存方法が不適切だと、菌が増殖し猛毒を作り出す!

👉 開封前でも、異臭や膨張した食品には要注意!

ボツリヌス菌の危険性

ボツリヌス菌の毒素は自然界で最も強力な神経毒素の一つとされており、摂取すると筋肉が麻痺し、最悪の場合は呼吸困難で死亡する可能性があります。

✅ ボツリヌス毒素の特徴

- 極めて微量でも人体に危険

- 通常の調理温度では破壊されない

- 80℃で30分、または100℃で10分の加熱で不活化

📌 ポイント

👉 要冷蔵の食品は適切な温度で保存し、決して常温放置しない!

👉 加熱が不十分な食品は、食中毒のリスクが高まる!

3. ボツリヌス食中毒の症状と治療法

ボツリヌス食中毒は、ボツリヌス菌が産生する神経毒素を摂取することで発症します。

この毒素は人の神経系に影響を与え、筋肉の麻痺や呼吸困難を引き起こすため、適切な治療を受けなければ命に関わることもあります。

ボツリヌス食中毒の主な症状

症状は摂取から8時間〜36時間以内に現れることが多いですが、場合によっては数日後に発症することもあります。

✅ 初期症状(軽度)

- 吐き気・嘔吐

- 軽いめまい・頭痛

- 疲労感・倦怠感

✅ 進行すると現れる症状(中等度)

- 視力障害(ぼやける、二重に見える)

- 言語障害(ろれつが回らない)

- 嚥下障害(食べ物が飲み込みにくい)

✅ 重症化すると現れる症状(重度)

- 筋力低下、全身の麻痺

- 呼吸困難(人工呼吸器が必要になることも)

- 最悪の場合、死亡する危険性がある

📌 ポイント

👉 ボツリヌス毒素は神経に作用するため、消化器症状よりも「麻痺症状」が特徴!

👉 早期に治療を受ければ回復の可能性があるが、重症化すると長期入院が必要になる!

ボツリヌス食中毒の治療方法

ボツリヌス食中毒の治療には専門的な医療対応が必要であり、一般的な食中毒のように「吐かせる」ことは効果的ではありません。

✅ 抗毒素血清の投与

- ボツリヌス毒素を中和するための血清を投与する(発症後の早期対応が重要)

✅ 人工呼吸器によるサポート

- 呼吸麻痺が進行した場合は、人工呼吸器による管理が必要

✅ 点滴や栄養管理

- 摂食が困難になった場合、栄養補給のために点滴治療が行われる

📌 ポイント

👉 症状が出たら自己判断せず、すぐに医療機関を受診することが重要!

👉 適切な治療を受ければ回復する可能性が高いが、完治までに数週間~数カ月かかることも!

4. ボツリヌス菌による食中毒を防ぐための対策

ボツリヌス菌は密封された食品でも増殖する可能性があり、適切な保存と加熱をしないと危険です。

今回の新潟市での食中毒発生を踏まえ、家庭でも実践できる予防策を詳しく解説します。

① 要冷蔵食品は必ず冷蔵保存する

✅ 要冷蔵の食品は、常温で保存しない!

- 冷蔵庫の適正温度(4℃以下)を守る

- 冷蔵庫に入れずに放置した食品は食べない

✅ 消費期限・保存方法を確認する

- 賞味期限内でも、保存方法が間違っていれば腐敗のリスクが高まる

- 「要冷蔵」と記載されている食品は、必ず指示通りに保存

📌 ポイント

👉 「冷蔵が必要な食品を室温で放置すると危険!」を忘れずに!

👉 特に真空パックや密封包装の食品は、酸素がないため菌が増殖しやすい!

② 食品を適切に加熱する

ボツリヌス毒素は、通常の調理温度では分解されにくいですが、適切な加熱を行うことで無毒化できます。

✅ 80℃で30分、または100℃で10分の加熱が必要

- 湯煎や電子レンジ加熱では不十分な場合がある

- 煮沸可能な食品は、しっかり加熱してから食べる

✅ 低温調理・生食に注意

- 低温調理の食品(真空調理の肉など)は、ボツリヌス菌のリスクがある

- 「湯煎するだけ」「そのまま食べる」食品は、保存状態を特に確認

📌 ポイント

👉 「加熱して食べる食品は、必ず適切な温度と時間で調理!」

👉 「そのまま食べられる」と書かれている食品でも、保存状態が怪しい場合は加熱する!

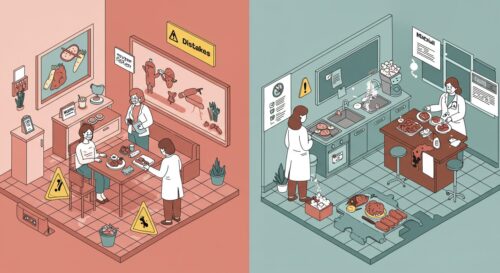

③ 自家製の保存食品・発酵食品に注意

ボツリヌス菌は自家製の缶詰や瓶詰、発酵食品でも発生することがあります。

✅ 手作りの保存食品は、密封する前に十分な加熱を!

- 野菜や魚の自家製缶詰は、しっかり煮沸消毒する

- 瓶詰め食品は、開封後すぐに食べきる

✅ 保存状態に異常がある食品は食べない

- 缶詰が膨張している

- 開封時に異常な臭いがする

- ブルーチーズのような発酵臭がある

📌 ポイント

👉 「市販品だから安心」という考えは危険!保存状態を必ず確認!

👉 家庭で作る保存食品は、加熱・消毒を徹底する!

④ 乳児には絶対に蜂蜜を与えない

ボツリヌス菌の芽胞は蜂蜜に含まれることがあり、乳児ボツリヌス症の原因になります。

✅ 1歳未満の乳児に蜂蜜は厳禁!

✅ 蜂蜜入りの離乳食やお菓子も避ける

✅ 乳児の腸内環境ではボツリヌス菌が増殖するリスクがある

📌 ポイント

👉 「1歳未満の赤ちゃんに蜂蜜を与えない!」は鉄則!

⑤ 異常を感じた食品は絶対に食べない

食品の見た目・臭い・味に異常を感じたら、絶対に食べてはいけません。

✅ 食べる前にチェックするポイント

- 異臭(ブルーチーズのような強い発酵臭など)がする

- 容器が膨張している(缶詰、真空パック食品など)

- 開封時にガスが噴き出す

- 見た目が通常と異なる(変色、濁りなど)

📌 ポイント

👉 「もったいないから」と思っても、危険な食品は絶対に食べない!

5. 今回の新潟の事例から学ぶべきこと

新潟市で発生したボツリヌス菌による食中毒は、要冷蔵食品を常温で保存していたことが原因でした。

このケースから、日常生活における食品の取り扱いの重要性が改めて浮き彫りになりました。

ここでは、今回の事例をもとに、私たちが学ぶべきポイントを整理します。

① 「密封=安全」ではない!保存方法が最重要

今回のケースでは、密封包装された総菜が原因となりました。

一般的に「真空パックされているから大丈夫」と思いがちですが、保存方法を間違えると、密封されていてもボツリヌス菌が増殖することが分かっています。

✅ 密封食品でも要冷蔵なら必ず冷蔵保存する

✅ 冷蔵庫に入れずに長時間放置した食品は食べない

✅ 賞味期限内でも、保存状態が悪ければ危険!

📌 ポイント

👉 「真空パック=安全」という考えは危険!保存方法を守ることが最も重要!

② 食品の「匂い」や「味」の異変を見逃さない

患者が食べた食品には「ブルーチーズのような異臭」があったと報告されています。

このような異変は、食品が危険な状態になっているサインです。

✅ 開封時に異常な匂いがしたら食べない

✅ 味に違和感を覚えたらすぐに吐き出す

✅ 食品の見た目(膨張、変色など)もチェックする

📌 ポイント

👉 「ちょっと変な匂いがするけど食べてみよう」は絶対にNG!

👉 食品の異常を感じたら、迷わず廃棄する!

③ 「賞味期限内だから安心」は間違い!保存状態がすべて

今回の食中毒では、患者が数カ月前に購入した食品を適切に冷蔵保存せず、常温で放置していたことが原因となりました。

賞味期限内であっても、保存方法が適切でなければ細菌が増殖し、毒素が生成される可能性があります。

✅ 賞味期限よりも「保存方法」を重視する

✅ 開封後はできるだけ早く食べきる

✅ 保存方法を誤ると、賞味期限前でも危険!

📌 ポイント

👉 「賞味期限=安全の保証」ではない!適切な保存が絶対条件!

④ 自宅でも発生する可能性がある!食品管理を徹底しよう

ボツリヌス菌食中毒は、市販の食品だけでなく、家庭で作った食品でも発生することがあります。

特に、自家製の保存食品(缶詰、瓶詰、漬物など)は加熱処理や密封方法を誤ると、ボツリヌス菌が増殖するリスクが高まるため注意が必要です。

✅ 自家製の保存食品はしっかり加熱・消毒する

✅ 長期間保存する食品は、必ず適切な温度管理を行う

✅ 密封容器の異変(膨張、液漏れなど)を見逃さない

📌 ポイント

👉 「家庭で作った食品も安全とは限らない!」適切な管理を徹底する!

⑤ 食中毒を防ぐために、正しい知識を身につけよう

今回の新潟の事例は、食品の取り扱いの重要性を改めて考えさせる出来事でした。

ボツリヌス菌は強力な毒素を持ち、誤った保存や調理によって命に関わる危険性があります。

✅ 要冷蔵食品は常温放置しない

✅ 食品の異常を感じたら、決して食べない

✅ 加熱調理を徹底し、菌の増殖を防ぐ

✅ 自家製食品の管理にも気をつける

📌 ポイント

👉 「食品の取り扱いミス=命に関わるリスク」食の安全を常に意識しよう!

まとめ|ボツリヌス食中毒を防ぐために

今回の新潟市での食中毒発生を通じて、私たちが学ぶべきことは以下の5点です。

✅ 密封食品でも保存方法を間違えると危険!

✅ 食品の匂いや見た目の異変を見逃さない!

✅ 賞味期限内でも保存状態が悪ければ食べない!

✅ 家庭でもボツリヌス菌が発生する可能性がある!

✅ 正しい食品管理を身につけ、食の安全を守ろう!