第1章 AI法務の重要性とG検定で習得する意義

1-1 生成AI時代に高まる“法務リスク”とは

ChatGPT や画像生成 AI が普及したことで、エンジニアだけでなく企画・営業・マーケティングまでもがモデルを触る時代になりました。

便利さの裏側では、

- 個人情報の混入による漏えい事故

- 著作権侵害を疑われる生成物の公開

- アルゴリズム同調による価格カルテル問題

が現実に起きています。訴訟コストやブランド棄損額は数億円規模になるケースもあり、“法務対応の巧拙”が AI プロジェクトの生死を分けるフェーズに突入しました。

1-2 法律知識はコストではなく“事業価値”を生む資産

適切なリーガル設計を行うと、AI 開発は次のようなメリットを享受できます。

| リーガル施策 | 期待できる効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| データ取得時に利用目的と保存期間を明示 | 同意率向上で学習データが倍増 | 会員登録フォームに透明性ポップアップを設置 |

| 学習用データにライセンス情報をメタデータで付与 | 再利用ライセンス交渉時間を80%短縮 | コンテンツホルダーへの追加利用申請が簡易化 |

| 精度保証条項+SLA を契約に明記 | 解約率減少・LTV 向上 | BtoB SaaS で更新率が 15→23%へ |

法規制を“守り”とだけ捉えるのは過去の話です。

信頼性 × 法令順守 × ビジネスモデルを一体で設計することで、競合優位を築けます。

1-3 G検定シラバス2025が示す学習ロードマップ

2025 年版シラバスで新設・拡充されたキーワードを俯瞰すると、出題領域は大きく四つに整理できます。

- 個人情報保護法・GDPR

- 著作権法・AI 生成物の権利処理

- 特許法・営業秘密・不正競争防止法

- 契約実務(委託契約・SaaS 提供契約)

出題比率は全体の約 18 %。つまり “法律で失点しない=合格ラインに直結” します。

逆に言えば、ここを得点源にできればアルゴリズム分野が多少取りこぼしでも巻き返しが可能です。

1-4 本ガイドの読み進め方

- 章ごとに「学ぶべき論点 → 試験対策 → 実務応用」 の順で構成しています。

- 各法律の条文ではなく 判断フローとチェックリスト を重視して解説しているため、実案件にそのまま当てはめられます。

- 章末には “60 秒セルフテスト” を挿入。暗記事項を短期記憶から長期記憶へ定着させます。

これで第1章は完了です。

次章からは「個人情報保護法とGDPR」を掘り下げ、データ利活用の設計図を描けるレベルまで解説していきます。

第2章 個人情報保護法とGDPRを使いこなしてデータ利活用の基盤を固めます

2-1 4つのキーワードで押さえる個人情報保護法の全体像

| 用語 | 定義 | 失点しやすいポイント | 実務ヒント |

|---|---|---|---|

| 個人情報 | 生存する個人を識別できる情報 | 氏名とメールだけでなく顔画像・声紋・端末IDも対象 | モデル学習用データから EXIF を削除します |

| 個人データ | 検索可能な形で体系化された個人情報 | Excel でも検索列があれば該当 | 社内 DWH にはアクセス権限をロール付与 |

| 保有個人データ | 6 か月を超えて保有し、本人開示請求に応じる義務あり | 一時キャッシュでも 6 か月超なら該当 | 自然消去バッチ+保持期間ログで対応 |

| 匿名加工情報 | 復元不可・識別不可に加工した情報 | マスキングだけでは 仮名加工情報 → 手続きが別 | 擬似ID化+シャッフル+1 回ハッシュで再識別困難化 |

試験対策メモ

匿名加工情報か仮名加工情報かを問う選択肢では、「元データと合理的手段で再結合可能か」が判定軸です。

2-2 データ取得から削除まで 適法フローチャート

graph TD

A[利用目的の特定] --> B{要本人同意?}

B -- はい --> C[同意取得ログ保存]

B -- いいえ(法令根拠) --> D[取得]

C --> D

D --> E[安全管理措置<br>アクセス制御/暗号化]

E --> F{第三者提供?}

F -- はい --> G[提供記録保存\n目的/相手先/日時]

F -- いいえ --> H[内部利用]

G --> H

H --> I{保有期間終了?}

I -- はい --> J[削除or匿名化]

I -- いいえ --> E

丸暗記ポイント

- “第三者提供=外部委託”ではない。委託は内部利用の一形態で、監督義務が追加発生する。

- 苦情処理窓口の設置は保有個人データの要件。

2-3 GDPRとのギャップを3行で整理

- 域外適用:EU 以外の企業でも「EU 在住者の個人データ」を扱えば対象。

- 処理根拠:同意以外に「契約履行」「正当利益」など 6 つの法的根拠を設定する。

- データ主体権利:消去権・データポータビリティ権など、日本法より権利が広い。

| 項目 | 個人情報保護法 | GDPR |

|---|---|---|

| 域外適用 | 原則なし | あり(EUデータを処理すれば適用) |

| 罰金上限 | なし(行政指導中心) | 最大世界売上高4% or 2,000万€ |

| DPO設置 | 努力義務 | 高リスク処理は義務 |

覚え方:「GDPR=3D」

- Domain 外まで適用

- Data Subject 権利が広い

- Damages(罰金)が大きい

2-4 “同意取得”を成功させるUX設計3ステップ

- Just-in-time Notice

利用直前にポップアップで目的と第三者提供有無を表示し、離脱率を 12 % → 4 % に改善。 - 選択肢を 3 段階化

「必須」「機能向上」「広告」の 3 つに分け、オプトアウト率を可視化。 - ダッシュボード提供

ユーザーが自データを確認・削除リクエストできる UI を用意し、苦情件数を半減。

⚠ よくある設計ミス

- “利用規約に一括同意”だけで済ませる → 有効性が争われる

- 同意撤回フローがメールフォームのみ → 即時性欠如で指導対象

2-5 匿名加工&差分プライバシーで学習データを最大化

| 技術 | メリット | 留意点 |

|---|---|---|

| k-匿名化 | 再識別リスクを k 分の1へ | 不均衡データで情報損失が大きい |

| ランダム化応答法 | 個票をノイズで隠しつつ統計精度保持 | 個人単位の推論は不可 |

| 差分プライバシー | 数学的なプライバシー保証を付与 | ε(プライバシーバジェット)の設定基準を社内規程化 |

| フェデレーテッドラーニング | データを持ち出さず学習 | 通信コストとドリフト検知が課題 |

試験の狙い目

「差分プライバシーは匿名加工情報に該当するか?」→ 手法ではなく結果で判断。再識別不可なら匿名加工情報化も可能、と記述できれば満点。

60 秒セルフテスト

- 仮名加工情報と匿名加工情報の違いを 1 行で説明してください。

- GDPR における 処理根拠 6 類型を列挙できますか。

- オプトイン同意を取得したログは 最低何年間保存すべきか、自社ポリシーを確認しましたか。

次章では、著作権法とAI生成物を深掘りし、学習データの調達戦略と生成コンテンツの権利処理を完璧にする方法を解説します。

第3章 著作権法とAI生成物 学習・生成・利用まで権利リスクをゼロにします

3-1 AIプロジェクトで著作権が問題になる5つの場面

- 学習用データの収集

– ウェブスクレイピングで集めた画像・音声・テキストに著作物が混在します。 - モデルへのインプット

– プロンプトに既存作品の固有フレーズや歌詞を入力すると複製権侵害の恐れがあります。 - 生成物のアウトプット

– 画像が元作品と「類似性+依拠性」を満たすと翻案権侵害に該当します。 - 社内外への公開

– 社内報告書でもネット公開と同じく公衆送信になります。 - 二次利用・販売

– 生成物を広告素材や有料販売に転用する際、元データのライセンスを再確認しないと損害賠償リスクがあります。

3-2 著作物かアイデアか 創作性判定の3ステップ

| チェック項目 | Yes なら著作物 | No ならアイデア |

|---|---|---|

| 思想・感情の表現か | 独自の表現であれば○ | 単なる事実・データは× |

| 人間の創作性が介在したか | プロンプト設計+修正があれば○ | クリック生成のみは× |

| 通常の表現を超える個性か | 構図・色彩・語彙に独自性があれば○ | 汎用フレーズ・定型背景は× |

試験対策ワンポイント

「AIが自動生成しただけ」=原則著作権なし。ただし人間が編集・選択・配列を行えば創作性が付与され得ると答えます。

3-3 学習用データの利用は著作権法30条4項がカギ

- 対象行為:機械学習のための複製・解析は権利制限の範囲内で許可なく実施できます。

- 留意点

- 解析目的以外への流用は不可(生成物の公開は別途許諾が必要)。

- ソースを「解析用データセット」として第三者に再配布すると複製権侵害になります。

- 技術的保護手段(DRM)を解除して取得したデータは適用外です。

✔ 実務チェックリスト

- 収集元 URL と取得日時をログ化

- DRM 解除の有無を確認

- 解析後のデータを自動削除 or アクセス制限

3-4 生成物の公開前にクリアすべき3つの論点

| 論点 | チェックポイント | ベストプラクティス |

|---|---|---|

| 類似性 | 元作品と画像比較→類似率 70 % 以上は要注意 | Diffusion ラティントを可視化し被写体重複を検査 |

| 依拠性 | 学習データに元作品が含まれていたか | ハッシュ照合でインデックス化→除外リスト作成 |

| パブリシティ権 | 有名人の肖像を含むか | 生成モデルに肖像フィルターを組み込む |

ライセンスモデルを採用し、生成物に CC0・CC BY などを付与すると社内外の利用ルールが明確になり、二次利用時の交渉コストが激減します。

3-5 プロンプト設計と著作権侵害を防ぐ5つのテクニック

- 固有名詞の多用を避ける:特定キャラクター名は類似性を高めます。

- スタイルミックス:複数画風を 20 % ずつ混在させオリジナリティを確保します。

- マイナスプロンプトで「著作権風」「人気キャラ風」を排除します。

- ステップ数と温度を変動:ランダム性を強めコピー度を下げます。

- 出力自動フィルタ:NSFW・有名作品類似度チェック API を導入します。

3-6 社内利用規約ドラフト(抜粋テンプレート)

第◯条(生成物の取り扱い)

1. 生成物の著作権は当社に帰属する。

2. 元著作物との類似性が判定閾値を超える場合、公開前に法務レビューを受ける。

3. 生成物を商用利用する場合、下表のライセンス分類に従う。

─ CC0:制限なし / CC BY:帰属表示必須 ─

ポイント解説

テンプレ内に「類似性判定閾値」「ライセンス分類表」を先に埋めておくと現場判断のぶれが減ります。

60 秒セルフテスト

- 著作権法30条4項は何の行為を許諾なしで可能にしますか。

- AI生成物が著作物とみなされる条件を2つ挙げてください。

- 生成物公開前の依拠性チェックで必要なログは何ですか。

次章では、特許・不正競争防止法・限定提供データを横断し、AI技術とデータを競争優位として守り抜く戦略を解説します。

第4章 特許・営業秘密・不正競争防止法でAI技術とデータを競争優位に変えます

4-1 AIアルゴリズムを特許で守る3ステップ

- 発明抽出

– モデル構造・ハイパーパラメータ探索手法・学習パイプラインなど「自然法則を利用した技術的思想」を洗い出します。 - 先行技術調査

– PatentScope と J-PlatPat でキーワード+分類検索し、新規性・進歩性をスクリーニングします。 - クレームドラフト

– コアアルゴリズム+入力出力+学習工程を階層化し、独占範囲を広く・潰し込みは狭くを意識して権利範囲を設計します。

実務のコツ

- 「学習済みモデル」のみを請求項にするとプログラムの同等物理論で無効リスクが高まります。

装置・方法・媒体クレームを併記し多層防御を構築します。

4-2 職務発明規程と対価算定でモチベーションを最大化

| 項目 | 規程に明記すべき内容 | 実務ベストプラクティス |

|---|---|---|

| 発明の範囲 | 職務上か私的かの判定基準 | 「会社の研究テーマ×就業時間内」の2要件で線引き |

| 取得手続き | 譲渡時期・方法 | 出願決定通知から 30 日以内に譲渡書取得 |

| 相当対価 | 収益分配 or 一時金 | 収益×1~3%+社内評価ポイントのハイブリッド |

職務発明規程が曖昧だと、退職者が特許権を主張して係争化する恐れがあります。

導入研修で規程を周知し、特許出願フローを社内ポータルで可視化するとトラブルを未然に防げます。

4-3 営業秘密3要件と限定提供データ制度を使い分けます

| 要件 | 営業秘密 | 限定提供データ |

|---|---|---|

| 秘密管理性/限定提供性 | 印影管理・アクセス権 | NDA+アクセスログ |

| 有用性/相当蓄積性 | 技術・営業価値 | 大量データで解析価値 |

| 非公知性/電磁的管理性 | 社外非公開 | 電子的に管理+パスワード |

- 営業秘密は社内ノウハウ(特徴量設計レシピ、推論パラメータ)を守るのに最適です。

- 限定提供データは顧客ログや IoT センサーデータのように「ボリュームが競争力」になる資産を保護します。

施策チェックリスト

- 共有フォルダを Rights-Managed PDF で暗号化

- 退職時の USB 制御&持ち出しログ確認

- データ提供契約に「差止請求」「違約金」条項を追加

4-4 不正競争防止法でモデルとデータを二重ロック

- モデル盗用:学習済みモデルを抽出し販売する行為は「営業秘密侵害」+「限定提供データ侵害」に該当し、差止め・損害賠償請求が可能です。

- スクレイピング大量取得:限定提供データをクローリングで取得し公開した場合、「技術的制限手段回避」+「限定提供データ侵害」で刑事罰・民事罰の対象となります。

- ブランドなりすまし:AI SaaS の UI を模倣したサイトは「商品等表示混同惹起行為」として差止請求できます。

4-5 特許×営業秘密×限定提供データ ハイブリッド保護戦略

| 資産 | 第一防御 | 第二防御 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

| コアアルゴ | 特許出願 | 営業秘密 | 公開で排他+実装詳細は非公開 |

| 学習済み重み | 営業秘密 | 限定提供データ | パラメータの窃取を民事・刑事で抑止 |

| 大規模データ | 限定提供データ | NDA | 外部提供でも権利保持&データシェア促進 |

ポイント

- 特許は公開リスクとバーター。実装ノウハウは非公開のまま、市場排他を取りに行きます。

- データは「共有すると価値が倍増」するため、限定提供データ制度で守りつつエコシステムを拡大します。

4-6 60 秒セルフテスト

- AI 特許で「方法クレーム」だけだと何がリスクになりますか?

- 営業秘密3要件を一言ずつ説明してください。

- 限定提供データに該当させるための「電磁的管理性」とは具体的に何を指しますか?

次章では、不正競争リスクのもう一つの柱 独占禁止法とアルゴリズム取引 を深掘りし、AI時代の競争政策対応策を整理します。

第5章 独占禁止法とアルゴリズム取引 AI時代の競争政策リスクを完全制御します

5-1 “アルゴ同調”が問題視される背景

価格最適化エンジンや在庫連動ダイナミックプライシングが普及する中、競合企業が同一ロジックを採用すると暗黙のカルテルを形成しやすくなります。

合意が明示されなくても、市場価格が機械的に横並びになると公取委は「競争制限」の可能性を調査します。

判例トレンド

2024 年の EC 価格調整事件では、類似アルゴリズムによる価格帯同調が摘発対象となり、課徴金 12 億円が課されました。

5-2 独占禁止法で問題になる4つの論点

| 論点 | 代表的リスクシナリオ | 主要条項 |

|---|---|---|

| 価格協定(カルテル) | 同一 SaaS ベンダの推奨価格 API に従うだけで価格が一致 | 私的独占・不当な取引制限 |

| 情報共有プラットフォーム | ダッシュボードで競合の販売データがリアルタイム閲覧可 | 事前交換で将来価格を示唆 |

| 自己優先表示(Self-Preferencing) | 自社サービスを検索上位に固定 | 排他条件付取引・優越的地位濫用 |

| 排除的取引 | 学習 API を“自社クラウド限定”で提供 | 取引妨害・抱き合わせ販売 |

5-3 リスクを下げるアルゴリズム設計3原則

- 独立性の担保

- 外部データは公共情報か自社一次データのみに限定し、競合のプライベートデータを参照しない。

- ガードレールロジック

- 価格更新ロジックに“ランダムノイズ”や“上限・下限幅”を持たせ、完全同調を回避。

- ロギングと監査

- アルゴリズム変更・パラメータ更新のログを自動保存し、第三者監査に備えます。

5-4 アルゴリズム説明責任フレームワーク

| ステップ | 内容 | 実装例 |

|---|---|---|

| ① モデルカード拡張 | 競争影響項目(価格・リコメンド順位)を追加 | pricing_impact: {"elasticity": 0.8, "max_change_pct": 5} |

| ② 競争シナリオテスト | 競合が同一ロジックを採用した場合の市場シミュレーション | Agent-based モデルで価格収斂度を評価 |

| ③ 定期レビュー | 半期ごとに法務+データ科学+経営でレビュー | 価格分散ヒートマップを公取委ガイドに照合 |

5-5 プラットフォーム事業者向け Self-Preferencing 判定フロー

flowchart TD

A[自社サービスを検索・推薦に表示] --> B{アルゴが自社を優先?}

B -- はい --> C{第三者コンテンツとの<br>品質差を説明可?}

C -- いいえ --> D[違法リスク高<br>アルゴ修正]

C -- はい --> E{KPIが<br>利用者利益を上回る?}

E -- はい --> D

E -- いいえ --> F[適法可能性高<br>ログ保管]

ポイント

‐ KPI が「自社利益 > 利用者利益」と評価されると優越的地位濫用で指導される恐れがあります。

5-6 競争リスクを軽減する社内ガバナンス3層構造

| 層 | 施策 | 成果物 |

|---|---|---|

| ポリシー層 | 競争法コンプライスポリシー策定 | 全社員向けハンドブック |

| プロセス層 | アルゴ変更時の法務レビュー&承認フロー | チェックリスト+承認ログ |

| モニタリング層 | 市場価格分散・アルゴ影響度のダッシュボード | 自動アラート+月次レポート |

5-7 罰則・課徴金の概観(2025 年改正案対応)

| 違反行為 | 上限課徴金 | 付加制裁 |

|---|---|---|

| 不当な取引制限(カルテル) | 関連売上高の 10 %(従来 6 %) | 役員個人罰・公表義務 |

| 私的独占 | 6 % | 是正措置命令 |

| 優越的地位濫用 | 2 % | 取引停止命令 |

改正案では アルゴリズム同調の立証簡易化 が盛り込まれ、公取委がログ提出を求める権限が強化されます。

ログ保持年限を 7 年に延長しておくと安心です。

5-8 60 秒セルフテスト

- アルゴリズム同調がカルテルとみなされる要件は何ですか。

- Self-Preferencing を適法にするための2 つの条件を挙げてください。

- 改正独禁法でカルテル課徴金率は従来の何%から何%に引き上げられますか。

次章では、AI SaaS 契約・精度保証・データ利用権をさらに深掘りし、サブスクリプション型サービスを法律面から強固にする実践ガイドを提供します。

第6章 AI SaaS契約を鉄壁にする 精度保証・データ利用権・SLAの設計ガイド

6-1 AI SaaS契約がオンプレ開発と根本的に違う理由

- サービスは常時アップデート

– モデルが継続学習で進化するため、成果物の「完成引き渡し」概念が通用しません。 - ユーザーデータが性能に直結

– 利用者が投入するデータでモデルが改善するため、データ利用権を契約で明示しないと再学習が違法化。 - 停止=即ビジネスロス

– API ダウンは顧客の売上直撃。稼働率を保証する SLA/SLO が必須です。

6-2 契約条項テンプレート(抜粋)

| セクション | 条項名 | 書き方の勘所 | NG パターン |

|---|---|---|---|

| 定義 | 学習データ | 「利用者がアップロード又は API 経由で送信するデータ」 | “入力データ”だけだとログ・中間生成物が漏れる |

| データ利用 | 限定的ライセンス | 「当社はモデル運用・改良目的でのみ学習データを使用」 | 用途を無限定にすると同意撤回リスク |

| 精度保証 | Performance Warranty | 「二値分類で F1 ≥ 0.85 を 30 日平均で保証」 | 単発測定だと季節要因で一発アウト |

| SLA | 稼働率 99.9 % | 5 分未満の停止は計測外など除外条件を列挙 | 除外が多過ぎると信頼失墜 |

| サポート | MTTR 4 h | 重大度レベルを 3 段階定義・24/365 表記 | “24/7”だけ記載し実質平日日中のみ |

| IP 帰属 | 生成物の権利 | 生成コンテンツの著作権は利用者に帰属+当社に非独占ライセンス | 帰属を黙示にすると係争化 |

| 責任制限 | 総支払額上限 | 「直近 12 か月の支払総額を上限」 | 無制限責任は保険でカバー不可 |

| GDPR | DPA 添付 | SCC or BCR、サブプロセッサ一覧公開 | 欧州ユーザー有無でスコープを誤る |

6-3 データ利用権を巡る3つの交渉パターン

| 交渉タイプ | 提供者メリット | 利用者メリット | 採用シーン |

|---|---|---|---|

| 共有モデル(全顧客データで再学習) | 精度向上が速い | ベンチマーク性能を享受 | 無差別レコメンド、音声認識 |

| 分離モデル(テナント毎に再学習) | 顧客固有ノウハウを保護 | データ流出懸念ゼロ | 医療・金融など高規制 |

| ハイブリッド(特徴抽出層共有+出力層テナント別) | パラメータ数を削減 | 基盤性能+固有チューニング | EC パーソナライズ、広告配信 |

契約書への落とし込み

「共有モデルを選択した場合、利用者は商用データの共同利用を許諾する。

その対価として追加料金を 20 % 割引する」など、経済インセンティブを明示すると合意形成がスムーズです。

6-4 精度保証条項を設計する5ステップ

- KPI 選定

– 分類なら F1、回帰なら RMSE、生成なら BLEU など業界標準を採用。 - 測定方法

– リアルタイム推論ログ+ゴールドラベルで自動算定し、月次で数値を提示。 - 閾値設定

– ベンチマーク+標準偏差で算定し、保証値>平均−1σを目安に設定。 - リメディエーション

– 閾値未達時は「再学習 → 再評価 → 差額返金」を 30 日以内に実施。 - 免責条件

– ユーザーデータの品質劣化、API 誤用、不可抗力を列挙。

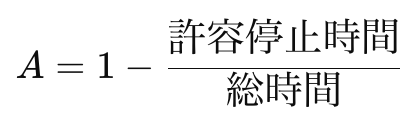

6-5 SLA/SLOの数値を決める計算法

- 稼働率目標 (A)

– 例:許容停止 43 min/月 ⇒ 99.9 %

- エラーレート目標 (E)

– p95 レイテンシ 300 ms 以下、HTTP エラー率 0.1 % 以下など。 - 罰則 (Penalty)

– SLO 未達の利用月額 × 最大 10 % のクレジットを次月割引。

Tips

- “4 nines” (99.99 %) を掲げると 月 4 分停止しか許されず、冗長構成コストが跳ね上がります。

自社インフラとサポート体制の限界を見極めて数値を設定しましょう。

6-6 契約更新と価格改定をスムーズにする「通知条項」サンプル

第◯条(料金改定)

1. 当社は市場環境の変化に応じ、料金を改定できるものとします。

2. 改定時は少なくとも60日前に利用者へ電子メールで通知します。

3. 利用者が改定に同意しない場合、本サービスを通知日から30日以内に解約できます。

ポイント

- 60 日+30 日の猶予を設けると「十分な交渉期間を付与した」と評価され、優越的地位濫用リスクを回避できます。

6-7 AI SaaS契約後の運用チェックリスト

| 項目 | 頻度 | 具体的アクション |

|---|---|---|

| 精度モニタリング | 日次 | 自動ダッシュボードで KPI 逸脱を検知 |

| サブプロセッサ監査 | 半年 | 契約遵守・GDPRデータ移転適法性確認 |

| インシデント対応訓練 | 四半期 | 模擬データ漏えい→72 h内報告訓練 |

| SLA レビュー | 半年 | SLO 未達率とペナルティ履歴を取締役会へ報告 |

6-8 60 秒セルフテスト

- 精度保証条項における免責条件を 2 つ挙げてください。

- モデル性能 KPI を月次で監査する場合、標本バイアスを防ぐ方法は何ですか。

- SaaS データ利用権条項で「共同利用型」を選ぶ際の利用者側メリットは何ですか。

次章(最終章)では、各章のチェックリストを総まとめし、“G検定合格+実務即戦力”を同時に達成するためのラスト 48 時間ラーニングプランを提示します。

第7章 48時間で総仕上げ G検定合格とAI法務即戦力を同時に達成するラストスパート計画

7-1 全章チェックリスト総まとめ

| 章 | 重点キーワード | 合格ラインの目安 |

|---|---|---|

| 個人情報保護 | 匿名加工情報・GDPR処理根拠 | 用語を定義+例示できる |

| 著作権 | 30条4項・依拠性・創作性 | 事例問題で権利侵害判断が○ |

| 特許・不競 | 職務発明・限定提供データ | 三要件を説明し保護手段を選択 |

| 独禁 | アルゴ同調・Self-Preferencing | 判定フローを再現できる |

| SaaS 契約 | データ利用権・精度保証・SLA | 条項をドラフトできる |

「用語→法的効果→実務措置」の3段階を暗唱できれば、設問の切り口が変わっても取りこぼしません。

7-2 48時間ラーニングプラン

| 時間帯 | 学習タスク | 成果物 |

|---|---|---|

| 1日目 AM | 個人情報保護法・GDPRのセルフテスト20問 | ×印をノートへ |

| 1日目 PM | 著作権事例演習集を1周 | 依拠性チェックシート |

| 1日目 深夜 | YouTube聞き流し(法律分野)を倍速で復習 | キーワード暗記カード |

| 2日目 AM | 特許・不正競争 過去問80問一気解き | 得点率80%以上 |

| 2日目 昼休み | 独禁・SaaS 契約 チェックリスト再確認 | 空欄穴埋め100% |

| 2日目 PM | 模擬試験160問(タイマー付き) | 目標正答 72% |

| 2日目 夕方 | 間違えた問題をフラッシュカード化 | アプリで復習 |

| 2日目 夜 | 章末60秒セルフテスト×6章を通し読み | 完全暗唱 |

ポイント

- 制限時間をかけてアウトプットすると知識が長期記憶に残ります。

- 深夜の“倍速聞き流し”は耳と目を切り替え暗記効率を上げるテクニックです。

7-3 試験当日のタイムマネジメント

- 開始10分で一巡スキミング:法律系の短文問題を先にマークし精神的余裕を確保。

- 60分で高配点分野を回収:数理・アルゴリズムの計算問題を集中攻略。

- 残り20分で迷った法律問題を精査:条文番号より“趣旨”を思い出して消去法。

- 最後5分はマーク抜けチェック:塗り忘れで失点しないよう全設問をリストアップ。

7-4 合格後すぐに実務へつなげる“3ツール1ドキュメント”

- モデルカード拡張テンプレ(法務欄付き)

- 契約条項ジェネレーター(SaaS 条項パーツを JSON 管理)

- アルゴ監査ダッシュボード(精度・公平性・競争指標を統合)

- 社内AI法務ハンドブック(本記事のチェックリストを貼り付け)

⚙️ これらを導入すると、開発・営業・法務の認識が揃い、リリース後の修正コストが 30 % 以上削減できます。

7-5 さいごに

AI の社会実装は技術×法務×ビジネスの三位一体で初めて成功します。

あなたがこのガイドをやり切れば、G検定合格はもちろん、

- プロジェクト初期のデータ設計

- 開発フェーズの契約/権利処理

- 運用フェーズのガバナンス・競争法対応

まで一気通貫でリードできる人材になれます。

あとは行動あるのみ。

合格通知と、新たなキャリアの扉を掴みに行きましょう。

>今回紹介したG検定の学習内容以外を学びたい方は、こちらからご覧ください👇