はじめに|G検定で問われる人工知能基礎を短期間で攻略する方法

G検定は、ディープラーニングを中心とした人工知能(AI)の基礎知識を測定するオンライン資格試験です。

120分で約160問を解く多肢選択式で、合格ラインはおおむね正答率60~70%。

数学の計算問題はなく、概念・用語・活用事例をどれだけ正確に説明できるかが得点の決め手になります。

そのため、プログラミング経験がない文系の方でも十分に合格を狙えることが大きな特徴です。

とはいえ、出題範囲は「AIの歴史・人工知能の定義」から「深層学習の仕組み」「法律・倫理」まで非常に幅広く、闇雲に勉強を始めると時間ばかり浪費してしまいます。

短期間で効率良く合格圏に到達するためには、以下の三つのポイントを押さえることが欠かせません。

- 学習テーマをブロック化して優先順位を付ける

AIの歴史・人工知能の定義・代表的な議論のポイントなど、出題頻度が高いテーマを先に固めます。 - アウトプット中心の反復サイクルを組む

テキストを読みっぱなしにせず、章末問題や模擬試験ですぐに確認し、誤答を24時間以内に復習します。 - 図解や具体例で概念をイメージ化する

抽象的な用語は図や具体例とセットで覚えると、試験本番の選択肢を素早く判断できます。

本記事では、G検定シラバスの「人工知能とは何か」セクションで学ぶべき内容を軸に、AI効果・エージェント・人工知能レベル分類・シンギュラリティ・チューリングテストなど、頻出キーワードを体系的に整理します。

章ごとに重要ポイントと学習コツを示しますので、読み進めるだけでスキマ時間に学習計画を立てやすくなるはずです。

それではまず、人工知能の定義とAI効果を具体例で理解するところから始めましょう。

人工知能とは何かを具体例で理解する|AI効果とエージェントの基本概念

人工知能の定義を押さえる

人工知能(AI)は「コンピューターやソフトウェアが人間の知能を模倣し、学習・推論・問題解決・意思決定を自律的に行う技術」と説明されます。

学術的に唯一の定義は存在しませんが、G検定では

- 知的タスクを自動化する仕組み

- 環境から入力を取り行動を返す“システム”

をキーワードに理解しておくと選択肢を絞り込みやすくなります。

AI効果を知る

AI効果とは「あるタスクが AI によって実現されると、それまで“知的”と見なされていた技術が日常ツールとして意識されなくなる心理現象」です。

- 例)チェス専用プログラムが世界チャンピオンを破った瞬間は革新的でしたが、現在では“娯楽用ソフト”として当たり前に認知されています。

- 例)音声認識も登場当初は SF 的でしたが、今ではスマートフォンの標準機能です。

試験では「AI効果により技術の魔法性が失われる」というニュアンスが問われるため、具体例とセットで覚えてください。

エージェントの基本概念

エージェントとは「特定の目的を達成するために環境を観測し、自律的に行動を決定・実行するシステム」を指します。

- 入力(知覚):センサーやデータを介して環境状態を取得

- 処理(意思決定):得られた情報を基に最適な行動を計算

- 出力(行動):アクチュエータや API などで環境へ働きかけ

代表的なエージェント例

| 種類 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|

| 物理エージェント | 自動運転車 | 安全に目的地へ到達 |

| ソフトウェアエージェント | スマートスピーカー | 音声指示に応答しサービスを提供 |

| ゲームエージェント | 対戦 NPC | プレイヤーの相手として難易度を調整 |

G検定では「エージェント=入力→判断→行動のループを自律的に回す存在」と捉え、ロボットなどハードウエアに限定されない概念である点を押さえましょう。

実務での具体例で理解を深める

- チャットボットはテキスト入力を受け取り(入力)、意図を解析し(処理)、最適な回答を返す(行動)典型的なソフトウェアエージェントです。

- スマート冷蔵庫は内部温度や在庫をセンサーで検知し、食材が不足すると自動で注文を行う「家庭内エージェント」として機能します。

学習のポイント

- 定義→例→対比の順で覚えると記憶に残ります。AI効果は“魔法が日常化する”イメージで。

- エージェントは「自律」「目的」「環境」の3語で要約し、ロボットとの違い(ハード有無)を整理します。

- 具体例を最低1つずつセットで暗記すると、選択肢にひねりがあっても迷いません。

次章では、人工知能の進化を4段階に分類し、制御プログラムから深層学習までの違いと代表例を整理します。

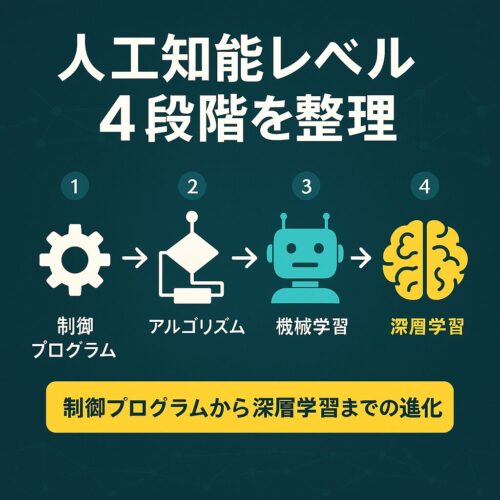

人工知能レベル4段階を整理|制御プログラムから深層学習までの進化

レベル1 単純な制御プログラム

最も基礎的な段階はあらかじめ決められたルール通りに動く自動化プログラムです。

センサーが一定値を超えたらスイッチを入れるエアコン、動きを検知すると開閉する自動ドアなどが該当します。

- 特徴:事前定義された IF‐THEN ルールのみで判断。

- メリット:実装が容易・誤動作が少ない。

- 限界:未知の条件に対処できず、環境変化へ柔軟に適応できません。

レベル2 古典的な人工知能(ルールベースAI)

レベル2では、知識ベースと論理推論エンジンを用いて人間の専門家の判断を模倣します。

いわゆるエキスパートシステムが代表例で、医療診断や故障解析など限定ドメインで高い性能を発揮しました。

- 特徴:IF ルールと推論木で説明可能な結論を導出。

- メリット:推論過程が人に説明しやすい。

- 限界:知識獲得ボトルネックが大きく、ルール追加が膨大になると一貫性維持が困難。

レベル3 機械学習を取り入れたAI

ルールを人手で作るのではなく、データからパターンを自動抽出するアルゴリズムを活用します。

回帰・分類モデル、サポートベクターマシン、勾配ブースティングなどが主力で、レコメンドシステムやスパムフィルタが身近な応用例です。

- 特徴:教師あり/なし学習でモデルを訓練、未知データに汎化。

- メリット:大量データを扱うほど精度向上が見込める。

- 限界:特徴量設計やハイパーパラメータ調整が人手依存で、複雑パターンを捕捉するには限界があります。

レベル4 深層学習(ディープラーニング)を取り入れたAI

多層ニューラルネットワークにより特徴量設計すら自動化した段階です。

画像認識・音声認識・自然言語処理で従来手法を大幅に上回り、今日の第3次AIブームを牽引しています。

- 特徴:畳み込み層やトランスフォーマなど高度な構造で表現学習。

- メリット:ビッグデータから人間を凌ぐ認識精度を実現。生成AIや自動運転など新産業を創出。

- 課題:説明性の低さ、膨大な計算資源と学習データが必要、バイアス温存リスク。

4段階理解がG検定対策に直結する理由

G検定では「○○はどのレベルに該当するか」「レベル間の違いは何か」といった比較問題が頻出します。

そこで、以下のフレーズで整理しておくと選択肢を瞬時に見極められます。

| レベル | キーワード | 代表例 |

|---|---|---|

| 1 | 事前ルール・自動化 | 温度センサー制御 |

| 2 | 知識ベース・推論エンジン | エキスパートシステム |

| 3 | データ学習・特徴量設計 | レコメンド/SVM |

| 4 | 多層NN・表現学習 | 画像認識/生成AI |

学習コツ

- 階層イメージを図に描き、上に行くほど“学習自律性が高まる”ことを視覚化すると頭に残ります。

- 具体例は必ず1レベルにつき1個ペアで暗記し、試験本番での差し替えに対応します。

- レベル2→3→4に進むほど「人手ルール→データ駆動→表現学習」と要素が増える流れを覚えれば、応用問題にも柔軟に答えられます。

次章では、人工知能とロボットの違いを整理し、G検定で狙われやすい「AI=ロボットではない」という落とし穴を回避するポイントを解説します。

人工知能とロボットの違いを正しく説明するポイント

「AI=ロボット」と誤解されがちですが、人工知能は“頭脳”、ロボットは“身体”と押さえると両者の境界が明確になります。

以下では、定義・構成要素・代表例を並べながら、試験で問われる切り分けポイントを整理します。

1. 定義の違い

| 項目 | 人工知能(AI) | ロボット |

|---|---|---|

| 本質 | 知能を模倣するソフトウェア | 環境に作用するハードウェア |

| 役割 | 学習・推論・意思決定 | 移動・把持・加工など物理的タスク |

| 例示 | 画像認識モデル、チャットボット | 産業用アーム、掃除ロボット |

- ポイント:AI は物理的形態を持たなくてもよく、クラウド上で動くモデルも AI に含まれます。

2. 構成要素で比較

| 観点 | AI | ロボット |

|---|---|---|

| センサー入力 | 必須ではない(データセットでも可) | カメラ・LiDAR などが必須 |

| アクチュエータ | 不要 | モーター・油圧シリンダなどが必須 |

| 制御方式 | ソフトウェア推論エンジン | エッジ制御+フィードバック制御 |

| 実装環境 | GPUサーバー、スマホ、ブラウザ | 工場ライン、家庭、医療現場 |

3. 具体例で理解を深める

- 自動運転車

- AI 部分:物体検出・経路計画アルゴリズム

- ロボット部分:タイヤ駆動・ブレーキ制御

→ AI が判断し、ロボット機構が実行する“頭脳+身体”の総合システムです。

- チャットGPT

- AI モデルのみで完結。ブラウザ越しに文章を生成し、物理的動作は伴いません。

- ファナックの産業用アーム

- 基本はルールベース制御だが、AI 化されていない場合でも「ロボット」に分類されます。

4. 試験で狙われる落とし穴

- 「AI を搭載しないロボット」が存在する点を問う設問:IF ルールで動く自動ドアはロボットだが AI ではない。

- 「ソフトウェアエージェント」をロボットと混同させる選択肢:バーチャルアシスタントはロボットではなく AI。

- 「AI だけで完結するサービス」をロボットに分類させる誤答誘導:要素技術と実体の有無に着目すれば回避できます。

5. 学習・暗記コツ

- キーワード対比:「意思決定=AI」「物理動作=ロボット」。

- ハイブリッド例で理解:自動運転やドローンなど、“AI in Robot”の構図を図解すると記憶が定着。

- 選択肢チェック法:

- 「センサー+アクチュエータ」の言及→ロボット要素あり

- 「クラウド上で推論」だけ→AI 要素のみ

- 両方書かれている→コンビネーション

ここまでのまとめ

- AI とロボットは役割が異なるが、現実の製品は両者を組み合わせるケースが増加。

- 試験では「AI 搭載ロボット」「AI なしロボット」「ソフトウェア AI」の三すくみを見抜けば迷いません。

次章では、シンギュラリティやシンボルグラウンディング問題など、人工知能分野で議論される代表的課題を取り上げ、要点と覚え方を解説します。

AI分野で議論される代表的な問題を押さえる|シンギュラリティ・シンボルグラウンディング・フレーム問題

シンギュラリティ(技術的特異点)

シンギュラリティとは、人工知能が指数関数的に進化し、人間の知能を超える転換点を指す概念です。

2045年頃の到来がしばしば議論されます。

- 主な論点:人間を超える AI の制御可能性と社会的影響。

- 試験ポイント:「いつ起きるか」よりも「知能が人間を超える状況」を説明できるかが問われがちです。

シンボルグラウンディング問題

AI が記号(シンボル)を現実世界の対象と結び付けて理解できないという課題です。

- 例:文字列「シマウマ」を学習しても、縞模様の馬を見た経験がなければ本質的には理解していない。

- 対策:身体性の欠如やセンサーデータ不足が原因として挙げられます。

身体性の問題

知能を獲得するには物理的身体を通じた環境との相互作用が不可欠という立場です。

- ポイント:シンボルグラウンディング問題の解決策として「身体による体験」が提案されることが多い。

- 試験では、「身体を持たない AI の限界」を説明させる設問が見られます。

フレーム問題

AI が状況判断を行う際、必要のない背景情報まで無限に考慮してしまい、計算コストが膨大になる問題です。

- 具体例:買い物ロボットが商品の配置変更・他客の動き・在庫など無数の要素を同時に考慮し、結局行動を決められない。

- 覚え方:「背景のフレームを切り取れない」と連想すると定着しやすいです。

知識獲得のボトルネック

エキスパートシステムの時代に表面化した、膨大な専門知識を収集・整合する難しさを指します。

- 要点:暗黙知を形式知へ転写するコスト、一貫性維持の困難さ。

- 試験対策:第2次AIブーム停滞の要因として位置付けると文脈で選択肢を絞れます。

トイプロブレム

実世界の複雑な問題を、本質を損なわずに簡略化した“おもちゃ問題”で研究する手法です。

- メリット:本質を抽出しやすい。

- デメリット:限定的過ぎて現実応用が難しい。

- 出題傾向:メリット・デメリットの両面を問う○×問題が定番です。

学習コツ

- 問題→原因→影響の三段ロジックで覚えると整理しやすいです。

- 各問題を第1〜第3次AIブームの歴史と紐付けると選択肢の時系列トラップを回避できます。

- 「シンギュラリティ=知能超越」「シンボルグラウンディング=記号理解」「フレーム問題=背景情報過多」とキーワードを一語に要約し、速答力を高めましょう。

次章では、強いAIと弱いAIの違い、およびチューリングテスト関連用語をまとめ、比較問題に強くなるための整理術を解説します。

強いAIと弱いAIの対比とチューリングテスト関連用語をまとめて覚えるコツ

強いAI(AGI)とは

強いAIは、人間と同等あるいはそれ以上の知能を幅広い領域で発揮できる汎用人工知能(Artificial General Intelligence)を指します。

未知の環境でも自己学習と自己改善を繰り返し、新しい課題に柔軟に適応できる点が特徴です。

- 現状:理論概念に近く、実用化には至っていません。

- 論点:意識や感情を持つか、倫理的に制御可能かが研究テーマです。

弱いAI(ナローAI)とは

弱いAIは、特定タスクに特化して高い性能を示す人工知能です。

画像分類や音声認識、機械翻訳など限定分野で実用化されており、現行の商用サービスの大半はこのカテゴリーに属します。

- メリット:目的が限定されているため精度と効率が高い。

- 制約:タスク外では機能せず、汎用性に欠けます。

強いAIと弱いAIの比較表

| 項目 | 強いAI | 弱いAI |

|---|---|---|

| 対応領域 | 汎用(未知タスクも可) | 特定タスク限定 |

| 学習方法 | 自己学習・自己改善 | 教師あり/なし学習 |

| 実用化状況 | 研究段階 | 商用レベルで多数稼働 |

| 主な課題 | 意識・倫理・制御 | 適用範囲の狭さ |

チューリングテスト

アラン・チューリングが提案した「機械が人間らしく思考しているか」を判定する古典的手法です。

審査員がテキストチャット越しに相手(人間またはAI)と会話し、人間かAIか区別できなければAIは「知的」と見なされます。

- 出題ポイント:会話の自然さで判定すること、知的内部過程の有無を証明するものではない点を覚えます。

中国語の部屋(チャイニーズルーム)

ジョン・サールが提唱した思考実験で、チューリングテストを通過しても“理解”が伴うとは限らないことを示します。

中国語を理解しない被験者がマニュアル通りに応答しテストに合格しても、内面的意味理解はゼロという問題提起です。

- 試験での狙われどころ:弱いAIはチューリングテストを通過可能だが「意味理解」までは保証しない、という文脈で問われます。

ローブナーコンテスト

チューリングテストを競技形式にした大会で、審査員が最大12分の会話で相手がAIか人間かを判定します。

最も人間らしい回答をしたAIに賞が与えられますが、完全合格例は未だありません。

- 覚え方:「実践版チューリングテスト=ローブナーコンテスト」で連想すると即答できます。

暗記をラクにする“対比+キーワード法”

- 強いAI=汎用・意識・研究段階

- 弱いAI=特化・実用・現在主流

- チューリングテスト=会話判定

- 中国語の部屋=理解の不在

- ローブナー=テスト競技会

これらをセットで覚えると、選択肢を二分法で素早く排除できます。

次章では、翻訳技術の歴史を取り上げ、統計的機械翻訳(SMT)とルールベース機械翻訳(RMT)の違いを整理し、G検定で頻出の“手法比較問題”に強くなるポイントを解説します。

翻訳技術の変遷|統計的機械翻訳とルールベース機械翻訳の違い

統計的機械翻訳(SMT)のしくみ

統計的機械翻訳は、大量の対訳コーパスから単語やフレーズの対応確率を推定し、最も確からしい訳文を生成する手法です。

- モデル構成

- 翻訳モデル:入力言語のフレーズ f が出力言語のフレーズ e に対応する確率 P(e|f) を学習します。

- 言語モデル:生成候補文の自然さを評価する確率 P(e) を学習します。

- デコーダ:両者の積 P(e|f) × P(e) が最大になる訳文を探索します。

- メリット:ルールを人手で作らずに済むため、ドメイン適応が比較的容易です。

- 課題:対訳データが大量に必要、文脈や長距離依存を捕捉しにくい、訳抜け・語順エラーが多発します。

ルールベース機械翻訳(RMT)のしくみ

ルールベース機械翻訳は、言語学者が定義した文法・辞書・変換規則に従って逐次的に翻訳を行います。

- モデル構成

- 形態素解析・品詞タグ付け

- 構文木生成・文法変換

- ターゲット言語の語順へ再配置

- メリット:専門用語や構文ルールを明示的に管理できるため、誤訳の傾向が読めます。

- 課題:ルール開発コストが高く、ドメイン追加のたびに保守が必要。文法例外や新語に弱いです。

SMT と RMT を一瞬で見分ける比較表

| 観点 | 統計的機械翻訳(SMT) | ルールベース機械翻訳(RMT) |

|---|---|---|

| 翻訳知識の獲得 | 大量対訳コーパスから確率推定 | 人手による文法・辞書ルール |

| 強み | データが増えるほど精度向上 | 専門用語・構文制御が容易 |

| 弱み | 語順・単語落ちのエラー | 新領域追加コストが高い |

| 代表例 | Google 翻訳(2016 年以前) | 産業向け翻訳メモリシステム |

補足:現在主流のニューラル機械翻訳(NMT)は深層学習モデルであり、SMT・RMT の課題を克服しつつありますが、G 検定では「SMT・RMT の歴史と特徴を区別できるか」がよく問われます。

試験での狙われポイント

- 「統計」か「ルール」かを示すキーワードに注目する

- “確率・コーパス・ベイズ”とあれば SMT、

- “文法規則・辞書・手作業”とあれば RMT。

- メリット/デメリットの対比問題が頻出

- データ依存 vs ルール依存を軸に整理しておくと瞬時に選択肢を判定できます。

- 時系列の罠

- 90 年代〜 2000 年前半= RMT 全盛 → 2000 年台後半= SMT 勢力拡大 → 2016 年以降= NMT へ移行、という流れを頭に入れておくと年代を絡めた設問で迷いません。

まとめ|アウトプット中心の学習でG検定の基礎を固めよう

- 人工知能の定義・AI効果・エージェント概念を具体例で理解すると、用語選択問題の取りこぼしが減ります。

- 4段階レベル分類(制御プログラム→深層学習)は、特徴と代表例をワンセットで暗記すると比較問題に強くなります。

- AIとロボットの境界は「頭脳 vs 身体」で切り分け、コンビネーション事例で応用を押さえます。

- シンギュラリティ・シンボルグラウンディング・フレーム問題など議論系キーワードは、原因・影響・対策を三段ロジックで整理すると長期記憶化しやすいです。

- 強いAI/弱いAIとチューリングテスト関連用語は対比暗記で瞬時に判断できるように。

- SMT と RMT の違いは “確率 vs ルール” の1軸にまとめると選択肢を即排除できます。

G検定は幅広いものの、計算ではなく用語と概念の正確な理解が問われる試験です。

本記事で整理した重点キーワードを繰り返しアウトプットし、誤答を24時間以内に復習するサイクルを守れば、短期集中でも合格ラインに到達できます。

今日から章ごとに小テストを解く習慣を取り入れ、知識を“使える状態”に仕上げていきましょう。

>今回紹介したG検定の学習内容以外を学びたい方は、こちらからご覧ください👇