はじめに|なぜ「ユダヤ人」は注目され続けるのか?

世界の総人口のわずか0.2%──約1,400万人に過ぎない「ユダヤ人」が、なぜこれほどまでに注目され、世界に影響を与えているのでしょうか。

IT、金融、法学、哲学、芸術、医学、科学、そしてノーベル賞受賞者に至るまで、ユダヤ人の活躍は実に多岐にわたり、比類ない存在感を放っています。

その理由を探るには、単なる「ユダヤ教徒」「イスラエル人」といった単純なラベルでは語りきれない、彼らの多面的なアイデンティティと長い歴史、文化的背景を理解することが必要です。

ユダヤ人とは、宗教的な帰属だけでなく、民族的・文化的・社会的な所属をも意味し、一つの枠には収まらない“知の共同体”として存在してきました。

ユダヤ人が今日まで注目されてきたのは、特定の血統や国家の力ではなく、「学び」「対話」「行動」の文化的連続性を持っているからです。

過酷な歴史的運命を背負いながらも、彼らは知識と信念の力を武器に、世界中で生き抜き、貢献してきました。

本記事では、「ユダヤ人とは誰なのか?」という基本的な定義から始まり、その歴史的背景、現代社会における生活や思想、そして世界における影響力までを多角的に解説していきます。

さらに、日本とユダヤ人との意外な関係や、よくある疑問についても丁寧に取り上げていきます。

ユダヤ人についての理解は、単なる知識の習得にとどまらず、現代を生きる私たちにとっても学ぶべき生き方のヒントになるはずです。

彼らが大切にしてきた思考の在り方、倫理、教育、そして生き残る力を、ぜひご一緒に紐解いていきましょう。

ユダヤ人の定義|宗教?民族?文化?

「ユダヤ人」と聞くと、イスラエルの人々やユダヤ教を信仰する人たちを思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし実際には、ユダヤ人とは一つの枠では説明できない複合的なアイデンティティを持つ人々のことを指します。

宗教、民族、文化、歴史といった要素が重なり合って成立しており、その定義は非常に多層的です。

血統による定義:母系で受け継がれる「民族性」

ユダヤ教の伝統的な立場では、母親がユダヤ人であれば、その子どももユダヤ人とされます。

これは、ユダヤ人を「民族」として定義する上での基本的な基準のひとつです。

母系継承の理由には、古代において父親の特定が困難だったという社会的背景や、母親が家庭内で宗教教育を担うことが多かったことなどが挙げられます。

このため、宗教的にユダヤ教を実践していない人であっても、母系の血統がある場合は「ユダヤ人」として扱われることがあります。

宗教的定義:ユダヤ教を信仰する人々

もうひとつの重要な定義が宗教的ユダヤ人、すなわちユダヤ教徒です。

ユダヤ教は唯一神ヤハウェを信じる一神教で、トーラー(モーセ五書)を聖典とし、安息日や食事の戒律など独自の宗教規範を持ちます。

宗教的ユダヤ人には、厳格な戒律を守る「正統派」から、比較的現代的な「改革派」、その中間の「保守派」までさまざまな宗派が存在します。

改宗によってユダヤ人となることも可能で、ラビの指導のもと、トーラーの学習や儀式を経てユダヤ教徒として正式に認められます。

文化的定義:ユダヤ共同体の一員としての帰属意識

さらに、ユダヤ人という言葉は文化的アイデンティティを含むこともあります。

これは、宗教を厳密に実践していなくても、ユダヤ文化・伝統・歴史への共感や誇りを持っている人々を含みます。

たとえば、ユダヤ人街で育った、ユダヤ系の言語(ヘブライ語、イディッシュ語など)を使う、ユダヤ的な価値観(教育重視、家族第一、寄付精神など)を持っている人々は、自らをユダヤ人と認識し、周囲もそう見なすことが多いです。

このように、「ユダヤ人」という言葉は単に宗教の信仰者や国籍を持つ人だけを指すものではありません。

血統・信仰・文化・言語・歴史的背景などの要素が重なり合い、個々のアイデンティティを形成している存在なのです。

その多層性こそが、ユダヤ人という概念をより深く、興味深いものにしていると言えるでしょう。

ユダヤ人の歴史的背景

ユダヤ人の現在の姿を理解するためには、彼らが辿ってきた長く複雑な歴史を知ることが欠かせません。

迫害・離散・再生を繰り返しながらも、「知」と「信仰」を武器にアイデンティティを保ち続けた民族の歴史は、まさに人類史の中でも特筆すべきものです。

古代イスラエル王国とユダ王国の誕生

ユダヤ人の起源は、紀元前13世紀頃のカナン地方(現在のパレスチナ周辺)にまでさかのぼります。

出エジプトを経て建国されたイスラエル王国と、その後分裂して生まれたユダ王国が、ユダヤ人の民族的・宗教的ルーツとなりました。

この時期に成立したモーセ五書(トーラー)は、今もなおユダヤ教の核として機能しています。

バビロン捕囚とディアスポラ(離散)の始まり

紀元前6世紀、バビロニア帝国によりユダ王国は滅ぼされ、ユダヤ人はバビロンへ強制移住させられます。

これが「バビロン捕囚」であり、ここからユダヤ人の長い離散(ディアスポラ)の歴史が始まります。

以後、ユダヤ人は世界各地に散らばりながらも、トーラーの学びや共同体を通じて、民族としての一体性を維持していきました。

中世ヨーロッパにおける迫害と隔離

中世になると、ヨーロッパ各地でユダヤ人はキリスト教社会の中で異端とされ、差別や迫害の対象となっていきます。

十字軍遠征、宗教裁判、経済的制限、ゲットーへの強制居住など、彼らの生活は制限され続けました。

それでもユダヤ人たちは教育と商業の分野に活路を見出し、知的・経済的な力を培っていきます。

ホロコーストという史上最大の悲劇

20世紀に入ると、ユダヤ人にとって最も過酷な時代が訪れます。

ナチス・ドイツによるホロコースト(ユダヤ人大虐殺)により、600万人以上のユダヤ人が命を落としました。

これは、単なる民族的憎悪の結果ではなく、政治的・社会的・経済的不満が極端な形でユダヤ人に向けられた集団暴力の象徴でした。

この悲劇は、ユダヤ人の民族意識を一層強固なものにし、後の国家建設にも深く影響を与えることになります。

イスラエル建国と現代ユダヤ人の再結集

第二次世界大戦後、ユダヤ人国家建設の機運が高まり、1948年にイスラエル国が建国されます。

世界各地からユダヤ人が移住し、「帰還法」に基づきイスラエル国籍を得て、ディアスポラの時代に終止符が打たれたかに見えました。

しかし、現在でも多くのユダヤ人が世界中に散在しており、ユダヤ人とは国籍ではなく“つながりを保ち続ける文化的・精神的共同体”と理解するのが適切です。

ユダヤ人の歴史は、苦難の連続でした。

それでも彼らが民族として消滅することなく、生き延び、影響力を保ち続けてきたのは、学びと信仰を中心に据えた文化的レジリエンスに他なりません。

次章では、現代におけるユダヤ人社会の姿について見ていきましょう。

現代におけるユダヤ人社会

ユダヤ人の存在は、古代から続く歴史の中で形を変えつつも、現代においてもなお独自の文化と影響力を保ち続けています。

現在、世界にはおよそ1,400万人のユダヤ人が暮らしており、その多くはイスラエルとアメリカに集中しています。

この章では、現代のユダヤ人社会における人口分布、宗派の違い、生活の特徴について解説していきます。

人口と地理的分布

現在、ユダヤ人の人口は次のように分布しています:

- イスラエル:約700万人

- アメリカ:約550〜600万人

- ヨーロッパ(フランス、イギリス、ドイツなど):約100万人

- カナダ、ロシア、アルゼンチン、オーストラリアなどその他の地域にも少数派が点在

イスラエルはユダヤ人の「国民国家」である一方、アメリカには長年にわたり根を張ったディアスポラ(離散)系ユダヤ人が多く、宗教的には多様性に富んだ社会を形成しています。

宗派による違い

現代のユダヤ社会は一枚岩ではなく、宗教的な立場によって大きく三つの宗派に分かれています。

- 正統派(オーソドックス)

最も伝統的な宗派で、厳格な戒律(食事、服装、安息日の規範など)を守り、トーラーを日々学ぶことを義務とします。イスラエルでは政治にも強い影響力を持ち、人口の約10〜15%がこれに属しています。 - 保守派(コンサーバティブ)

伝統を尊重しつつも、現代社会との調和を目指す宗派です。男女の平等や世俗的な学びを取り入れ、アメリカなどで広く信仰されています。 - 改革派(リベラル)

もっとも柔軟な宗派で、形式よりも精神性や倫理を重視します。世俗的なユダヤ人が多く所属し、現代の価値観に合わせた実践が特徴です。

宗派によって、祈りのスタイルや教育観、家族観なども異なるため、「ユダヤ人」と一口に言っても、その生活様式は多様性に満ちています。

生活と価値観の特徴

ユダヤ人社会では、宗派の違いを問わず、共通して大切にされている価値観があります。

- 教育への熱意:トーラーを学ぶことは信仰の一部とされ、家庭でも学びの環境が重視されます。ハーバード大学などのトップ校にユダヤ人が多いのも、こうした文化的背景に根ざしています。

- 共同体意識(コミュニティ):シナゴーグ(礼拝所)を中心とした地域共同体の力が強く、祝祭日やライフイベントも共同体の中で行われます。

- 家族中心主義:家庭は「小さな神殿」と呼ばれ、食事・対話・教育を通して文化が次世代に受け継がれていきます。

- 寄付とボランティア:ユダヤ教では“ツェダカー(義務的な寄付)”という考え方があり、助け合いの精神が根付いています。

現代のユダヤ人社会は、歴史を背景にしながらも、多様性と一体感を併せ持つ独自の文化共同体として世界中に広がっています。

そしてその根底には、「学び」「対話」「信仰」「家族」の4つの柱がしっかりと息づいているのです。

ユダヤ文化に根づく価値観と行動原則

ユダヤ人が数千年にわたり民族としてのアイデンティティを保ち、現代社会でも高い知的・社会的影響力を発揮している背景には、文化として大切にしてきた価値観と行動の原則が深く関係しています。

この章では、ユダヤ人の家庭や教育、日常生活に共通する特徴的な価値観を紐解いていきます。

学ぶことは生きること

ユダヤ文化の中心には、常に「学び」があります。

これは単に学校教育や知識の習得にとどまらず、学ぶこと自体が信仰であり、生き方そのものであるという思想に支えられています。

トーラー(モーセ五書)を学ぶことは、神とつながる行為とされ、ユダヤ教徒にとって日常的な義務です。

幼い頃からの家庭教育やラビによる教えを通じて、「問う力」「調べる力」「議論する力」が自然と養われます。

議論と問いを恐れない

ユダヤ人の会話では、よく「それはなぜ?」「あなたはどう思う?」という問いが飛び交います。

正解を求めるのではなく、考えることそのものを重視する文化が根づいているのです。

タルムードの中には、あえて相反する意見を並べて掲載する構成も見られます。

これは、「一つの視点に縛られず、多様な見解に触れ、思考を深めることが知性を磨く」というユダヤ的思考法を反映しています。

共同体の中で生きるという感覚

ユダヤ人は個人主義的に見られがちですが、実際は「コミュニティの一員としての責任」を強く意識しています。

これは、迫害の歴史を生き延びる中で、助け合いと相互支援が欠かせなかったことに由来します。

シナゴーグ(礼拝所)を中心に、結婚・葬儀・祝祭などの人生の節目が共同体の中で営まれ、個人が社会に貢献する意義も教えられます。

知識と倫理の両立

ユダヤ人は、知識や成功を追求する一方で、倫理と道徳を非常に重視します。

金銭の扱い、商取引、人間関係などにおいても「公正であれ」「正直であれ」という教えが繰り返されます。

寄付やボランティアも、その一環として行われる行動であり、「与えることで自分が豊かになる」という精神が文化として根付いています。

ユダヤ文化において、学びと信仰、議論と倫理、個人と社会は対立せず、むしろ補い合うものとして捉えられています。

このバランスの取れた価値観こそが、ユダヤ人がどの国や時代においても自らの軸を失わずに生き抜いてきた理由と言えるでしょう。

世界におけるユダヤ人の影響力

世界人口のわずか0.2%しか占めないユダヤ人ですが、その存在感と影響力は極めて大きく、政治、経済、科学、文化、芸術などあらゆる分野で世界を動かす役割を果たしています。

この章では、具体的な人物や分野に触れながら、ユダヤ人の世界的影響力の背景にある文化的・教育的要因を探っていきます。

ノーベル賞に見る知的影響力

ユダヤ人が世界的に注目される最大の理由のひとつが、ノーベル賞受賞者の割合の高さです。

ノーベル賞の歴史において、全受賞者のうち約20%がユダヤ系であると言われています。

これは、世界人口に占めるユダヤ人の割合(0.2%)をはるかに上回る数字であり、科学・文学・経済学などの知的分野で突出した成果をあげている証拠です。

アルベルト・アインシュタイン(物理学賞)、エリ・ヴィーゼル(平和賞)、ミルトン・フリードマン(経済学賞)などは、その代表例です。

ビジネス・テクノロジー分野での台頭

現代のイノベーションを支えるビジネス界でも、ユダヤ人の存在は極めて重要です。

Googleの共同創業者ラリー・ペイジやFacebookの創業者マーク・ザッカーバーグ、さらには投資界の巨人ウォーレン・バフェットと親交の深いジョージ・ソロスなど、数々のテクノロジー企業や金融の世界でユダヤ人は中枢に位置しています。

この成功の背後には、「学び」「論理的思考」「リスクへの理解」「ネットワークを重視する文化」など、ユダヤ的教育と社会的支援の仕組みがあります。

哲学・芸術・文学でも世界的影響力

ユダヤ人の思想家や作家も、現代の精神的土台を築くうえで大きな役割を果たしてきました。

フロイト(精神分析学)、カール・マルクス(経済哲学)、ハンナ・アーレント(政治哲学)など、人間の内面や社会構造に鋭く切り込んだユダヤ系知識人たちは、今なお世界中で研究・評価されています。

また、映画界や音楽界にもユダヤ系の大物は多く、ハリウッドの黎明期から現代にいたるまで、芸術表現においても独特の感性と社会性を融合させた作品群を生み出しています。

影響力の背景にある文化と教育

このような多方面での影響力の根底には、やはりユダヤ文化の中核にある「教育と倫理」「議論と多様性の尊重」「自立と共同体意識の融合」といった価値観があります。

ユダヤ人は知識を誇るのではなく、知識を「社会と世界のために使うべき力」と捉えているため、知的成果が社会的成果へとつながっていくのです。

ユダヤ人の影響力は偶然ではありません。

それは、長い時間をかけて形成された文化的・教育的な積み重ねの結晶であり、現代社会においても私たちにとって大きな学びの源となる存在です。

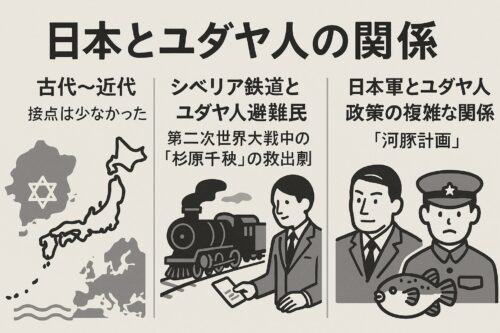

日本とユダヤ人の関係

ユダヤ人の歴史や文化は欧米や中東を中心に語られることが多いですが、実は日本とも深い関わりが存在しています。

数としては少ないものの、日本に滞在・移住したユダヤ人の歴史、そして第二次世界大戦中に命を救った日本人の行動など、見逃せない事例があります。

この章では、日本とユダヤ人との交流を歴史的・人道的な視点から紹介していきます。

明治から昭和初期のユダヤ人の来日

ユダヤ人が日本に初めて定住したのは、19世紀末から20世紀初頭にかけてのことです。

ロシア帝国などから迫害を逃れてきたユダヤ人が、神戸や長崎、横浜などの港町に移住し、小さなユダヤ人コミュニティを形成しました。

特に神戸は、商業や貿易の拠点として発展した港町であり、ユダヤ人にとっても安全で比較的自由な土地でした。

ここではシナゴーグ(ユダヤ教会)やユダヤ人学校も設立され、宗教的・文化的な生活が営まれていたと記録されています。

杉原千畝と「命のビザ」

日本とユダヤ人の関係で最も有名なエピソードが、第二次世界大戦中に外交官・杉原千畝(すぎはら ちうね)が多くのユダヤ難民を救った話です。

彼は、当時リトアニアの日本領事館に勤務していた際、ナチスから逃れようとするユダヤ人に対し、独断で日本通過ビザを発給し続けました。

その数は6,000人以上とも言われています。

杉原の行動は命令違反でありながら、人道的判断を優先した結果、多くの命を救うことになりました。

彼の功績は後に「日本のシンドラー」として国際的に称賛され、イスラエルのヤド・ヴァシェム(ホロコースト記念館)では「諸国民の中の正義の人」として顕彰されています。

現代における交流と共存

現在、日本には比較的少数ながらユダヤ人が暮らしており、東京や神戸にはユダヤ教会やユダヤ系団体が存在します。

彼らの多くはビジネスや外交、研究、教育分野で活動しており、文化的イベントや講演、教育交流などを通じて、一般の日本人とも接点を持っています。

また、日本ではユダヤ文化や思考法に対する関心も高まっており、「ユダヤ式教育」「タルムードの知恵」などを取り上げた書籍やセミナーも増えています。

一部のビジネスマンや教育関係者の間では、ユダヤ人の思考法に学ぼうという動きも見られます。

日本とユダヤ人の関係は、量としては大きくないかもしれません。

しかし、歴史的に見ても文化的に見ても、深く、意義のある交流が築かれてきました。

両者の間にある「知を重んじる精神」や「礼節を大切にする価値観」は、今後の交流においても重要な共通点となっていくでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q. ユダヤ人になるにはどうすればいい?

ユダヤ人になるには主に「血統によるユダヤ人」と「改宗によるユダヤ人」という2つの道があります。

血統によるユダヤ人とは、特に母親がユダヤ人である場合に、その子どもも自動的にユダヤ人と見なされる伝統があります。

これは宗教的かつ民族的な定義に基づいており、ユダヤ教の宗派の多くで採用されています。

一方、血統がなくてもユダヤ教に改宗することでユダヤ人になることも可能です。

改宗には、ラビ(ユダヤ教の宗教指導者)の指導のもとで、トーラー(ユダヤ教の教典)の学習、戒律の実践、儀式(ミクヴェー:沐浴)などを経て、正式な承認を受ける必要があります。

宗派によって改宗の難易度や条件が異なり、正統派は厳格な審査を行う一方、改革派では比較的柔軟に対応する傾向があります。

Q. イスラエル人=ユダヤ人?

「イスラエル人=ユダヤ人」と思われがちですが、この2つの概念は同一ではありません。

イスラエル人とは、イスラエル国籍を持つ人々のことを指します。

ユダヤ人であることは条件ではなく、アラブ系イスラエル人(主にムスリムやキリスト教徒)も国民に含まれています。

一方、ユダヤ人とは宗教的・民族的・文化的な枠組みに基づくアイデンティティであり、国籍とは無関係に世界中に存在しています。

たとえば、アメリカ国籍を持つユダヤ人もいれば、フランスやロシア、アルゼンチンなど、各国に広がるディアスポラ(離散)系ユダヤ人も多く存在します。

つまり、すべてのイスラエル人がユダヤ人ではなく、すべてのユダヤ人がイスラエル国籍を持っているわけでもないということです。

Q. ユダヤ人はなぜ教育熱心なの?

ユダヤ人が教育熱心なのは、単なる文化的習慣ではなく、宗教的な義務と長い歴史的背景に基づいています。

ユダヤ教において、学ぶことは「神への奉仕」であり、「信仰の実践そのもの」とされています。

トーラー(モーセ五書)を学ぶことは、神の教えを深く理解し、自分の生き方に反映させるための基本とされており、これは子どもから大人まで生涯を通じて求められる行為です。

また、ユダヤ人は長い歴史の中で土地や財産を何度も失いましたが、「知識だけは奪われない財産」として教育を重視してきました。

その結果、家庭内でも本や対話が生活の中心となり、自然と学びの習慣が根づいていったのです。

この文化は、現代においてもユダヤ人が高い学歴や専門知識を持ち、さまざまな分野で成功する背景の一つになっています。

まとめ|ユダヤ人とは“知と信念”を受け継ぐ民

ユダヤ人とは何者なのか?この記事を通じてご覧いただいたように、その答えは単純な国籍や宗教という枠には収まりません。

ユダヤ人とは、血統・宗教・文化・歴史が織り交ぜられた多層的なアイデンティティを持つ存在です。

そしてその核には、長い歴史の中で絶えず育まれてきた「知」と「信念」があります。

彼らは迫害と離散という困難な歴史を経験しながらも、自らの文化と学びを守り抜いてきました。

土地を失っても、財産を奪われても、「知識」「教育」「議論」という無形の資産を次の世代へと継承し続けてきたのです。

その結果、現代では科学、経済、文化、教育、芸術などのあらゆる分野で、ユダヤ人は驚異的な影響力を世界中で発揮しています。

ノーベル賞をはじめとする知的成果、企業や思想の分野でのリーダーシップ、そして社会貢献への深い責任感——いずれも、単なる成功の裏に「人としてどう生きるか」を追求する姿勢が透けて見えます。

また、ユダヤ人は「違い」を受け入れ、「問い」を尊び、「対話」から学ぶという姿勢を忘れません。

この柔軟かつ深い思考法は、私たちが複雑な現代社会を生きる上でも、大いに学ぶ価値があります。

ユダヤ人とは、知識と信仰を軸に生き方を構築してきた民であり、その思想と行動の積み重ねが、今もなお世界に光を与え続けています。

彼らの文化や価値観に触れることは、私たち自身の教育観や人生観を見直す良いきっかけになるはずです。

ぜひ、ユダヤ的な「問い、考え、学ぶ」姿勢を、日常の中に取り入れてみてください。