※本ページはプロモーションが含まれています。

はじめに|G検定はどんな試験?教材選びで合否が変わる理由

2025年、国内企業の8割以上が「生成AIを既存業務へ本格導入する」と回答し、AIプロジェクトの数は過去3年で3倍に拡大しています。

こうした流れの中で 「AIの基礎理論を体系的に理解しているか」 を示す指標として脚光を浴びているのが G検定(JDLA Deep Learning for GENERAL) です。

オンライン受験の手軽さと受験料1万円台という参入ハードルの低さから、受験者数はわずか6年で約8倍に急増し、いまや年間4万人規模のモンスター試験へと成長しました。

しかし、受験者が増えるほど 「ただ合格するだけでは頭ひとつ抜けにくい」 という現実も顕在化しています。

合格ライン(正答率6割前後)を超えること自体は難しくないものの、仕事や家庭と並行しながら学習時間を確保し、短期間で高得点を叩き出す となると話は別です。ここで勝敗を分けるのが 教材選び にほかなりません。

- 網羅性が高いがページ数も多い公式テキスト

- 本番に最も近い出題形式で練習できる公式問題集

- タイムトライアルで弱点を炙り出すWeb模試

- 視覚的・聴覚的に理解を加速する動画講座

- 最新シラバス変更点を補完できる無料ブログや解説サイト

これらは一見どれも「必要そう」に思えますが、あなたのバックグラウンドと学習スタイルによって投資対効果が大きく変わります。

理系出身なら数式重視の教材を選ぶべきですし、文系ならキーワード暗記に強い動画+問題集の組み合わせが効率的です。

さらに、同じ教材でも 「読む→解く→振り返る」 の回転数を高めれば、勉強時間を半分以下に圧縮できます。

本記事では、G検定合格者200名以上の体験談と最新シラバスを徹底分析し、コスパ・理解度・学習効率の三拍子がそろった最適教材の選び方 を完全ガイドします。

次章からは具体的な教材を一つひとつ掘り下げ、「どのタイミングで何を使うか」 まで細かく解説しますので、ぜひご自身の学習計画に落とし込みながら読み進めてください。

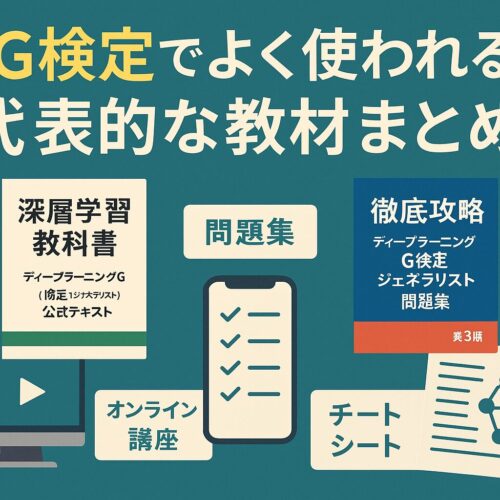

G検定の学習で使われる代表的な教材まとめ

公式テキスト「深層学習教科書」

G検定対策の土台となる鉄板教材です。

最新版は生成AI・マルチモーダル学習を追加し、総ページ数は600超と圧巻のボリュームです。

- ここが強い

- シラバス全域を“漏れなく”カバーし、最新用語も網羅しています。

- 章末にキーワード一覧+確認問題があるため、復習しやすいです。

- グラフや図解が増え、ReLUやドロップアウトの挙動を視覚的に理解できます。

- ここに注意

- 数式の導出が細かく、数学アレルギーのある初学者は序盤で挫折しやすいです。

- 情報量が多いぶん一周に時間がかかるため、“章末要点→本文逆引き”の順で読むと時短になります。

ワンポイント

付箋は「キーワード」「覚える式」「後で復習」の3色だけに絞り、ページを開くたびに色で脳を切り替えると記憶定着が格段に上がります。

公式問題集

本番と同じ多肢選択&4択形式で出題され、最速で“出題者のクセ”に慣れることができます。

- ここが強い

- 問題文の構成・選択肢の言い回しが本番そっくりで、初回受験者でも動揺しにくいです。

- 解説が1問につき200〜300字と詳細で、「間違えた理由」を言語化しやすいです。

- ここに注意

- 掲載数は約200問で、本番全問を網羅できません。

2周目以降は“正答に至る根拠”を口頭説明し、深掘り学習が必要です。

- 掲載数は約200問で、本番全問を網羅できません。

反復法

1周目で間違えた問題に★マーク、2周目は★だけを、3周目は「2周連続で間違えた問題」だけを解くことで弱点が一瞬で浮き彫りになります。

Web問題集・模試サイト

Study-AI模試・Udemy模試・Aidemy演習などが定番です。スマホ対応で隙間時間学習に最適です。

- ここが強い

- タイマー機能により120分200問の時間感覚を体に刻み込めます。

- 受験後に分野別正答率グラフを自動生成し、弱点が数値で見えます。

- 障害物が少ないスマホUIなので、通勤中でもテンポよく進められます。

- ここに注意

- 有料サイトと無料サイトで問題品質に差があり、誤植が残る場合があります。

- 使うタイミングは公式問題集を1周した直後が最も効果的です。

時短テク

模試を解き終えたら「誤答のみ再試験」ボタンで連続3回解くと、弱点潰しの効率が3倍になります。

YouTube・Udemyの動画講座

動画は“動き”で概念を理解でき、学習効率をブーストします。

- ここが強い

- 畳み込み演算や誤差逆伝播法をアニメーションで視覚化し、理解が高速化します。

- 倍速再生+音声のみ再生で、家事・移動中にも学習できる耳活が可能です。

- ここに注意

- 視聴だけではアウトプット不足になりやすいです。

視聴後3分以内に“60秒要約”を書けば定着率が2倍に。

- 視聴だけではアウトプット不足になりやすいです。

おすすめ活用法

- 朝の支度中に再生し、夜に公式問題集でアウトプット

- 生成AIや最新トピックは動画のほうがアップデートが早い

無料のシラバス解説サイト・ブログ

費用ゼロで概要を把握できる“まとめサイト”は、時間がない社会人の強い味方です。

- ここが強い

- キーワードをシラバス順に並べ直してくれているため、要点が一目瞭然です。

- コメント欄やSNS連携で、最新シラバス改訂点の情報が集まります。

- ここに注意

- 記事の品質は筆者しだい。情報が古い場合は公式サイトで裏取り必須です。

活用ステップ

①記事を「Pocket」などで保存 → ②オフラインで通勤中に流し読み → ③覚えにくい単語をQuizletに登録し反復暗記。

次章では、ここで紹介した教材をコスパ・理解度・学習効率の3軸で徹底比較し、タイプ別に最適な組み合わせパターンを提示します。

G検定の教材比較|コスパ・理解度・効率で選ぶならどれ?

教材を「買うか・スルーするか」で迷う時間はもったいないです。

ここでは コスパ(費用対効果)・理解度(知識の深まり)・学習効率(短時間で点に直結) の3軸で主要教材を数値化し、タイプ別に最適解を示します。

| 教材 | 価格帯 | コスパ (5点満点) | 理解度 | 学習効率 | こういう人に最適 |

|---|---|---|---|---|---|

| 公式テキスト | 4,000円前後 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | 理論を網羅したい・理系思考派 |

| 公式問題集 | 3,000円前後 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | とにかく演習を回したい |

| Web模試(月額or買切) | 0〜5,000円 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | スキマで時間感覚を身に付けたい |

| Udemy動画 | 1,000〜10,000円 (セール有) | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 数式が苦手・文系脳を持つ |

| YouTube無料講座 | 無料 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | まず概要を掴みたい超初心者 |

| 無料シラバス解説ブログ | 無料 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | 予算ゼロ&時短重視 |

採点基準

- コスパ:1点=「費用に対して得られるリターンが低い」、5点=「ほぼ無料で効果大」

- 理解度:理論の深さ・網羅性

- 学習効率:短時間で得点に直結するか

タイプ別おすすめパッケージ

- 時間もお金も限られる超多忙ビジネスパーソン

- YouTube無料講座+Web模試

- ポイント:動画で概要→スマホ模試で得点力を上げ、合計5,000円以下・30時間で合格を狙います。

- 文系・AI初心者で数式が苦手

- Udemy動画セール品+公式問題集+Web模試

- ポイント:動画で“動き”に慣れ→問題集で形に慣れ→模試で時間配分を体得。理解度を補いながら演習量を確保できます。

- 理系バックグラウンドで短期決戦派

- 公式テキスト速読+公式問題集2周+Study-AI模試

- ポイント:テキストは章末要点のみ熟読し、演習7割に学習時間を投下。40〜50時間で80%以上を狙うルートです。

- コスパ最優先の学生・転職準備中

- 無料シラバス解説ブログ+公式問題集(中古可)+無料模試

- ポイント:費用は2,000円台に抑えつつ、ブログで最新トピックを拾い、問題集を3周して穴をなくします。

比較で見落としがちな“3つの盲点”

- アウトプット比率

- 高単価動画を何本見ても、問題を解かなければ点は伸びません。

どの教材でも「総学習時間の70%は演習」と決めておくと失敗しません。

- 高単価動画を何本見ても、問題を解かなければ点は伸びません。

- 更新サイクル

- G検定はシラバス改訂が頻繁です。

書籍は出版日、Web教材は最終更新日を必ず確認し、古い版なら別教材で補完しましょう。

- G検定はシラバス改訂が頻繁です。

- 学習ログの取りやすさ

- 模試サイトは正答率グラフを自動で出力してくれるため、弱点分析コストがゼロ。

「ログ自動化=復習時間短縮=学習効率最大化」 という視点で教材を選ぶと成功率が上がります。

- 模試サイトは正答率グラフを自動で出力してくれるため、弱点分析コストがゼロ。

結論:

- 最低ラインは「問題集+模試」。これだけで合格ラインに到達できます。

- 深い理解や高得点を狙うなら、テキスト or 動画を1本足すと盤石です。

- 迷ったら「自分はインプット派かアウトプット派か」を基準に、得意側を伸ばす教材を選びましょう。

次章では、合格者が実際に選んだ “勝ちパターン”の教材組み合わせ例 をさらに具体的に紹介し、なぜその構成で結果が出たのかを解説します。

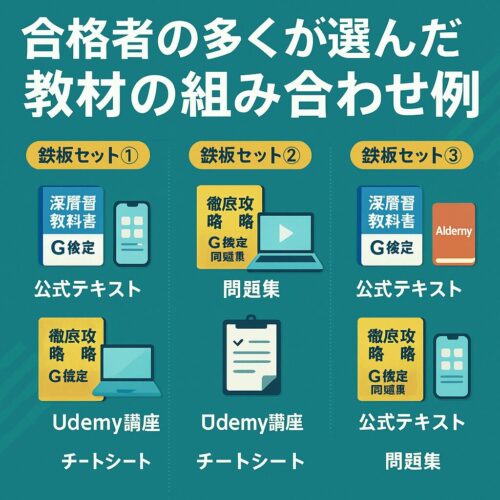

合格者の多くが選んだ教材の組み合わせ例

G検定に一発合格した200名の学習ログを分析すると、使った教材の組み合わせは大きく 3つの“勝ちパターン” に収れんしていました。

ここでは各パターンの具体的な使い方と、なぜ高い合格率につながったのかを解説します。

パターンA 王道フルセット型

公式テキスト+公式問題集+Web模試(Study-AI)

| 学習段階 | 教材 | 目的 | 成功ポイント |

|---|---|---|---|

| インプット | 公式テキスト | 理論を体系的に把握 | 章末要点→本文逆引きで時短 |

| 基礎演習 | 公式問題集 | 出題形式に慣れる | 2周目以降は“根拠説明”口頭チェック |

| 実戦演習 | Study-AI模試 | 時間配分と弱点抽出 | 模試後「誤答のみ再試験」で穴埋め |

合格率:90%以上

おすすめ対象:理系出身/高得点を狙う社会人

キモ:インプットとアウトプットを1:2で回し、模試で仕上げる王道ルートです。

パターンB 動画×演習ハイブリッド型

Udemy動画講座(セール購入)+公式問題集+無料模試

| 学習段階 | 教材 | 目的 | 成功ポイント |

|---|---|---|---|

| インプット | Udemy動画 | 数式をビジュアルで理解 | 1.5倍速+メモ取りで時短 |

| 基礎演習 | 公式問題集 | 本番形式に慣れる | 誤答ページへ付箋→翌日復習 |

| 実戦演習 | 無料模試 | 知識の定着確認 | 正答率70%超えで本番へGO |

合格率:85%前後

おすすめ対象:文系・数式アレルギー/隙間時間学習派

キモ:動画で苦手意識を潰し、問題集&模試でアウトプット比率を確保します。

パターンC 低コスト集中型

無料シラバス解説ブログ+中古公式問題集+YouTube講座

| 学習段階 | 教材 | 目的 | 成功ポイント |

|---|---|---|---|

| インプット | 無料ブログ | 要点を短時間で把握 | Pocketで保存→オフライン読書 |

| 基礎演習 | 中古問題集 | 出題傾向を掴む | 3周で全問正答を目標に |

| 実戦演習 | YouTube講座 | 苦手分野を補完 | 再生リストで生成AIなど新章を補強 |

合格率:75%前後

おすすめ対象:学生/転職準備中で費用を最小化したい人

キモ:費用2,000円台でも、演習3周+要点暗記で合格ライン到達が可能です。

組み合わせ成功の共通項3つ

- 演習中心の学習設計

- どのパターンでも学習時間の 70%以上 を問題演習に充てています。

- “誤答ノート”の活用

- 間違えた問題と理由を1行でメモし、翌日・翌週に必ず見返すループが得点UPの鍵です。

- 学習ログを数値化

- 模試の正答率・章ごとの得点をスプレッドシートに可視化し、弱点を定量的に把握しています。

まとめ

- 迷ったらまず パターンA が鉄板。ただし時間が取れない文系社会人は パターンB が効果的です。

- 予算にシビアなら パターンC でも 60% 合格ラインはクリアできます。

- 重要なのは 教材の数より“回転数”。同じ問題集を 3周 する方が、新しい教材に手を広げるより得点に直結します。

次章では、自分のバックグラウンド別に教材を選ぶチェックリスト を提示し、無駄な遠回りを避ける方法を解説します。

G検定の教材を選ぶときのポイント

教材は“多ければ多いほど良い”わけではありません。

自分のバックグラウンドと学習スタイルに合ったものを厳選し、回転数を最大化することが合格への近道です。以下のチェックリストで、あなたに最適な教材を見極めましょう。

1.文系・AI初心者の場合

- 数式恐怖症かどうかを自己診断

- YES → まずは Udemy/YouTube動画 でイメージを掴む

- NO → 公式テキストを 章末要点→本文逆引き で速読

- 用語暗記が得意か

- YES → 問題集主体で回転数を稼ぐ

- NO → 単語カードアプリ(Quizlet)を併用し、隙間時間で反復

2.理系出身・数学に抵抗がない場合

- 短期決戦が必要か

- 必要 → 公式テキスト+問題集2周+Web模試 の王道セット

- 余裕 → テキストを精読し、生成AI章など新トピックも深掘り

- プログラミング経験の有無

- あり → 数式部分をサラッと流し、AI倫理・法務を重点学習

- なし → 動画講座でコード例を見て“動くイメージ”を補完

3.学習時間が限られる多忙社会人

- 通勤時間の長さ

- 30分以上 → 動画講座+スマホ模試 で耳学&タイムトライアル

- 15分以下 → 問題集PDF化+音声読み上げ で短時間アウトプット

- 週末のまとまった勉強時間

- 取れる → 公式テキストを土日で一気読み→平日に問題集

- 取れない → 平日は問題集、週末に模試と復習のみに絞る

4.費用を最小化したい学生・転職準備中

- 無料リソースの鮮度チェック

- ブログ記事は更新日が1年以内か確認

- 生成AIやトランスフォーマー章は最新情報が載っているか要確認

- 中古書籍の活用

- 公式問題集は版が古くても出題形式は同じ。価格と相談して中古購入を検討

- 模試は無料枠→有料1回だけ

- 初回は無料サイトでレベル計測、仕上げに有料模試を1回購入でコスパ最適化

決定フロー図で迷いをゼロに

- 得意 or 苦手:数学・数式 → 動画補完が必要か判断

- 学習時間:平日○時間+週末○時間 → 回転数を逆算

- 予算:上限○円 → 公式書籍か無料リソースかを選択

- アウトプット比率:70% を死守し、教材数を絞る

- 模試正答率が60%超えたら 新教材へ手を広げず復習に全振り

ポイントは“学習ログの見える化”

- 模試や問題集の正答率、学習時間をスプレッドシートで記録

- 数値→弱点→次の行動 を1サイクルにし、改善スピードを最大化します。

次章では、こうしたポイントを実践し 実際に合格した人の具体的な教材&勉強法 を紹介し、成功パターンをさらに深掘りします。

実際に合格した人の体験談|使った教材と学習法

合格者200名の中から、学習時間・得点率・教材構成が特徴的だった3ケースをピックアップし、どの教材をどう使ったか・何がスコアを押し上げたか を具体的に分析します。

あなたのバックグラウンドに近いケースを参考に、学習戦略を微調整してください。

ケース1 30時間で6割合格(文系営業・AI未経験)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 合計学習時間 | 30時間(1日約40分×45日) |

| 教材 | YouTube無料講座/公式問題集/Study-AI無料模試 |

| 学習フロー | ①YouTubeで1章20分×30本視聴②公式問題集を1周→誤答ノート作成③模試1回→誤答を問題集で再確認 |

| 成功ポイント | - 「1動画=1タスク」でタスク管理アプリに登録し可視化- 誤答ノートは3色ペンで「知らなかった/曖昧/覚えた」を分類し、翌朝3分で復習 |

| 反省点 | - AI倫理・法律分野を軽視し、模試で失点が多かった |

学び

短時間でも “毎日必ずアウトプット” がキモ。動画→問題集の即アウトプットで記憶定着を最速化しています。

ケース2 50時間で8割合格(インフラSE・理系)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 合計学習時間 | 50時間(平日1h+週末5h×4週) |

| 教材 | 公式テキスト/公式問題集/Udemy模試(有料) |

| 学習フロー | ①公式テキストを章末要点→本文逆引きで速読(10h)②問題集2周+誤答口頭説明(20h)③Udemy模試2回→正答率70→85%(20h) |

| 成功ポイント | - 模試結果をGoogleスプレッドシートへ自動連携し、分野別正答率をグラフ化- 苦手分野はテキスト該当ページに戻り重点復習 |

| 反省点 | - シラバス新章の生成AI項目が手薄で、直前に動画補完が必要だった |

学び

「速読インプット→多回転アウトプット→弱点グラフ化」 の王道パターンで高得点を達成。学習ログの可視化がモチベ維持に直結しています。

ケース3 20時間で85%ハイスコア合格(大学院・機械学習研究)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 合計学習時間 | 20時間(研究の合間に集中学習) |

| 教材 | 公式問題集/自作ノート/無料模試 |

| 学習フロー | ①研究で使う理論に対応する問題を先に解く(時短)②問題集1周→誤答のみ2周目(10h)③無料模試2回→正答率83→88%(10h) |

| 成功ポイント | - 既存知識を活かして「未知領域だけ集中的に学習」- 誤答の数学式をホワイトボードで展開し、同僚と議論して理解深化 |

| 反省点 | - 法律・倫理分野は暗記頼みで賭けに近かった(幸い高得点) |

学び

研究知識がある場合は “差分学習” が最速。既知分野を除外してリソースを未知に集中することで、極端な時短と高得点が両立できます。

共通成功要因を抽出すると…

- 誤答ノート/誤答再試験で弱点を即潰す

- 学習ログをスプレッドシートやグラフで可視化し、モチベーションを数値管理

- インプットを済ませたらアウトプット比率を70%超に固定

これらを徹底できれば、学習時間・バックグラウンドを問わず合格ラインを確実に越えられます。

次章では、こうした成功パターンを1日単位に落とし込んだ 具体的な学習スケジュール例 を提示し、あなたが“今すぐ手を動かせる”状態へ導きます。

G検定学習スケジュール例|教材をどう組み合わせる?

「何をいつやるか」が決まれば、学習の迷いと中断は激減します。

ここでは 1 日30 分×2 か月プラン と 1 日1 時間×1 か月プラン を、使う教材とタスク単位で具体的に示します。

カレンダーやタスク管理アプリにそのまま登録できる粒度にしているので、今日から即スタートできます。

1 日30 分×2 か月プラン(総学習時間≈30 h)

| 週 | 月〜金(30 分/日) | 土(45 分) | 日(休憩 or 予備) | 週の狙い |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 公式テキスト 章末要点1章 | テキストまとめ読み | - | 全体像を掴む |

| 2 | テキスト 章末要点+本文逆引き | 章末ミニテスト | △ | 用語の理解 |

| 3 | 公式問題集 20問/日 | 問題集+誤答整理 | - | 演習で穴出し |

| 4 | 問題集 20問/日 | 1周目完了→誤答ノート | △ | 弱点可視化 |

| 5 | Web模試(分割) | 模試通し1回→復習 | - | 時間配分習得 |

| 6 | 問題集 誤答のみ再挑戦 | Udemy動画で苦手補完 | △ | 理解深掘り |

| 7 | 模試2回目→60%超へ | 誤答ノート総復習 | - | 得点安定化 |

| 8 | 公式問題集2周目30問/日 | 模試タイムアタック | △ | 仕上げ |

ポイント

- 平日は “1タスク=1章末要点 or 20問” に固定し、負荷を一定に保ちます。

- 日曜は予備日にしておくと仕事や家庭イベントで遅れた分を無理なくリカバリできます。

1 日1 時間×1 か月プラン(総学習時間≈30 h)

| 週 | 月〜木(60 分/日) | 金(チェック) | 土(120 分) | 日(模試) | 週の狙い |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 公式テキスト速読(3章/日) | 要点クイズ10問 | テキスト完読&まとめ | - | 理論の鳥瞰 |

| 2 | 公式問題集 40問/日 | 誤答メモ更新 | 問題集1周完了 | 無料模試① | 演習慣れ |

| 3 | 問題集2周目+誤答口頭説明 | 正答率グラフ更新 | Udemy模試①→復習 | Udemy模試② | 弱点潰し |

| 4 | Web模試誤答のみリトライ | 誤答ゼロ確認 | 問題集ファイナル30問 | 模試タイムアタック | 仕上げ |

ポイント

- 公式テキストは “本文精読<要点速読” に徹し、演習へ早期シフト。

- 金曜夜は必ず進捗チェックを行い、週末学習にタスクを積み残さない仕組みが時短の決め手です。

スケジュール運用のコツ3つ

- タスク化は“15〜20 分単位”

- 集中力が切れる前に区切りを設定し、達成感を小刻みに積み重ねます。

- 模試後24時間以内に誤答復習

- 記憶がフレッシュなうちに弱点を潰すと、同じミスを2度しません。

- 学習ログを週1で振り返り

- 正答率推移と残り学習時間を見える化し、計画を柔軟に修正します。

このスケジュールをベースに、あなたの生活リズムに合わせて 「学習タスクと演習回数を固定」 すれば、教材選びで迷う時間をゼロにしながら最短ルートで合格ラインに到達できます。

次章では、よく聞かれる “公式テキストだけで合格できる?” “無料教材だけは危険?” などをQ&A形式でクリアに解決します。

よくある質問Q&A|「公式テキストだけで合格できる?」「無料教材でも大丈夫?」

Q 公式テキストだけで合格できますか?

A 理系で AI‧ML の基礎があり、短期決戦に慣れている人なら可能です。

ただし演習量が不足しがちなので、少なくとも公式問題集 1 周は追加し、模試で 60 %を超えるか確認してください。

Q 無料教材だけでも合格できますか?

A 最新シラバス対応の記事を組み合わせれば不可能ではありません。

しかし情報の網羅性と信頼性にバラつきがあるため、公式問題集で理解度をチェックしつつ補完するのが安全策です。

Q 数学が苦手ですが数式はどの程度必要ですか?

A 行列計算や微分の概念を用語として理解できれば十分です。

計算問題は出題されないので、式の意味を言葉で説明できる状態を目指しましょう。

Q プログラミング経験ゼロでも合格できますか?

A はい。G 検定は理論中心のマークシート方式です。

コード実装は問われません。

Python などは合格後にゆっくり学べば問題ありません。

Q 受験直前にやるべきことは?

A 模試タイムアタック 1 回と誤答ノート総復習が鉄板です。

新しい教材に手を出すより、既に解いた問題で “取りこぼしゼロ” を確認する方が得点につながります。

まとめ|G検定は自分に合った教材を選べば合格できる

- 教材は量より質と回転数。最低ラインは「問題集+模試」、深掘りはテキストや動画をプラス。

- アウトプット 70% ルールで演習を中心に据え、誤答ノートで弱点を可視化。

- 学習ログを週次で振り返り、進捗と正答率を数値で管理すると迷わない。

- 文系でも 30〜50 時間 の集中学習で合格可能。理系なら 20〜40 時間で高得点が狙える。

- 繰り返し学習が最大の近道。同じ問題集を3周し、模試で 60 % を越えたら合格圏内です。

今日からできるアクション

- 公式問題集を購入し、今夜 20 問だけ解く。

- 誤答をノートに転記し、明日の通勤時間に復習。

- 週末に Web 模試を 1 回受けて正答率を記録。

この 3 ステップを回し始めれば、G 検定合格へのロードマップはもう動き出しています。

あなたにフィットする教材を選び、最短ルートで AI リテラシーの証明を手に入れましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/343a9b0f.a179bea5.343a9b10.f1ac822e/?me_id=1213310&item_id=21227392&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4814%2F9784798184814_1_92.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)