はじめに|G検定が注目される理由と受験者が増えている背景

2025年現在、国内企業の九割以上がAI活用を経営戦略に組み込むと回答し、DX推進プロジェクトの求人は前年比150%で増加しています。

こうした需要に対し、「AIの基礎理論を体系的に理解していること」を客観的に示す資格としてG検定(JDLA Deep Learning for GENERAL)が脚光を浴びています。

G検定の受験者数は2018年の約5,000人から2024年には延べ40,000人超へと急増しました。

オンライン試験で全国どこからでも受験でき、受験料が1万円台と手頃なことから、理工系学生だけでなく営業・企画・人事など非エンジニア層にも広がっています。

採用市場では「G検定合格者歓迎」の求人が増え、転職エージェントが保有するAI関連ポジションの一次選考スキップ条件に設定されるケースも珍しくありません。

その結果、「まずはG検定でAIリテラシーを証明したい」という社会人受験者が急増しているのです。

本記事では、こうした背景を踏まえながら

- 平均勉強時間は本当に30〜50時間で足りるのか

- 最短合格を叶える効率的な勉強ステップ

- 独学とスクール、どちらが自分に向いているか

- 試験によく出る勾配消失や過学習をどう覚えるか

- 合格者のリアルな体験談と得点イメージ

- 試験直前の過ごし方とオンライン受験の注意点

- 文系・数学苦手でも合格できるのかというよくある疑問

など、受験前に知っておきたいポイントを網羅します。

読み終えた頃には、あなた自身のスケジュールに落とし込める具体的な学習計画が完成し、G検定合格までの道筋がクリアになります。

次章では、社会人が無理なく合格ラインに到達するための平均勉強時間とスケジュール例を詳しく解説します。

G検定に合格するための平均勉強時間はどのくらい?

G検定の合格ラインは正答率およそ60%前後と言われています。

合格者アンケートを集計すると、平均勉強時間は30〜50時間、期間にして1〜2か月が最多ボリュームゾーンです。

これは大学で数学を履修した理系社会人だけでなく、文系出身者を含めた全体平均なので、学習計画を立てるうえでの現実的な目安になります。

社会人向けモデルスケジュール(50時間プラン)

| 週 | 学習内容 | 目安時間 | 累計 |

|---|---|---|---|

| 1 | 公式テキスト通読(第1〜3章) | 7h | 7h |

| 2 | 公式テキスト通読(第4〜6章) | 7h | 14h |

| 3 | 公式問題集 1周目(100問) | 6h | 20h |

| 4 | Web問題集アウトプット(200問) | 8h | 28h |

| 5 | 模試①+復習 | 6h | 34h |

| 6 | 公式問題集 2周目&模試② | 8h | 42h |

| 7 | 弱点ノート整理・用語暗記 | 5h | 47h |

| 試験前日 | 模試③タイムトライアル | 3h | 50h |

ポイント

- 1日あたり1〜1.5時間、平日夜の学習が中心でも十分達成可能です。

- 土日のいずれかで3〜4時間のまとまった復習時間を確保し、理解を定着させます。

スキマ時間を活かす30時間ショートプラン

- 通勤往復40分を動画講座視聴 → 合計10時間

- 昼休みに用語カードアプリで暗記 → 合計5時間

- 週2回の夜学習で問題演習 → 合計10時間

- 試験前週の模試と復習 → 合計5時間

このように移動+休憩+就寝前を組み合わせると、短期間でも合格ラインに到達できます。

特に文系出身者は数式よりキーワード理解と法倫理領域で点を稼ぎやすいため、短期集中でも十分戦えます。

仕事後に集中するための学習ペース例

| 時間帯 | 学習タスク | コツ |

|---|---|---|

| 19:00〜19:30 | 公式テキスト読み進め | 章末まとめを声に出して暗唱 |

| 21:30〜22:00 | Web問題集10問 | タイマーを使い制限時間を意識 |

| 就寝前10分 | 用語カードアプリ | 覚えにくい単語を3回ずつ復唱 |

短い時間でも開始時間を決めてルーティン化することで学習効率が大幅に向上します。

次章では、平均50時間を“最短合格”へ変えるためのおすすめ勉強法と効率的ステップを具体的に解説します。

合格のためのおすすめ勉強法|効率的なステップ

公式テキスト・問題集で基礎固め

最初の二週間は「深層学習教科書 ディープラーニング G検定(ジェネラリスト)公式テキスト」を軸に学習します。

章ごとに「背景→理論→応用例→キーワード」の流れで読み進め、章末のチェックリストで理解度を確認します。

ポイントは「完璧主義を捨てて全体像を掴む」ことです。

難解な数式は一旦飛ばし、キーワードと概念の関連をマインドマップ化すると記憶に残りやすくなります。

その後、公式問題集を1周解き、間違えた問題をテキスト該当ページへ付箋でリンク付けし、知識の穴を可視化します。

模試・Web問題集でアウトプット

インプットが終わったらアウトプット7割戦略に移行します。

Study-AI模試やWeb問題集(SkillUpAI、Aidemyなど)のタイマー機能を使い、本番と同じ120分で200問を解く練習を繰り返します。

1回ごとに正答率・時間配分・苦手分野をスプレッドシートへ記録し、次の学習計画に反映させると成長曲線が可視化されモチベーションが維持できます。

復習は「問題文を隠し、選択肢だけで理由を説明できるか」を基準にすると理解が深まります。

YouTubeやUdemyの動画講座も活用

通勤や家事のスキマ時間にはYouTubeのJDLA公式セミナーや、Udemyの「現役エンジニアが教えるG検定対策講座」を1.5倍速で視聴します。

視覚と聴覚を同時に使うことで記憶定着率が上がり、テキストだけではイメージしにくい畳み込み演算や誤差逆伝播法の動きを動画で直感的に理解できます。

視聴後は「今日理解したことを60秒で言語化」してスマホの音声メモに残すと、アウトプット効果が倍増します。

効率的な学習は「基礎→演習→反復」のサイクルを短期間で高速回転させることに尽きます。

おすすめの教材が気になる方は、こちらでまとめてます!

>合わせてご覧ください👇

次章では、独学とスクールそれぞれのメリット・デメリットを整理し、あなたに最適な学習スタイルを見極める方法を解説します。

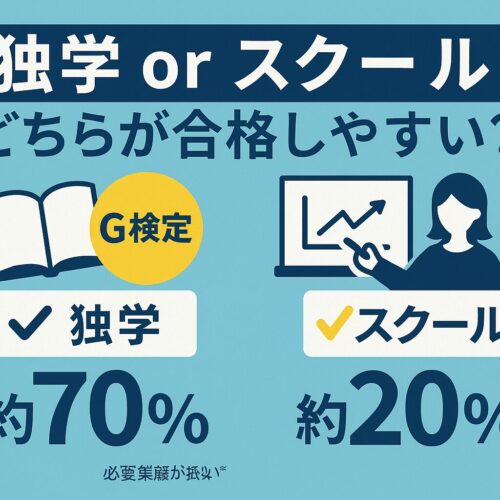

独学かスクールか?どちらが合格しやすい?

独学のメリットとデメリット

メリット

- 費用が安い

公式テキスト(4,000円前後)と問題集、Udemy講座を合わせても1万円台で済みます。 - スケジュール自由度が高い

仕事や育児の合間に学習時間を細かく調整できます。 - 自己解決力が鍛えられる

調べ方・まとめ方を試行錯誤する過程が、そのままAI実務で役立つリサーチ力になります。

デメリット

- ペース管理が難しい

モチベーション低下で中断→試験申込を先延ばしにしがちです。 - 疑問点が放置されやすい

数式や確率統計の理解に時間がかかり、効率が落ちる場合があります。

スクール受講のメリットとデメリット

メリット

- 短期集中カリキュラムで合格ラインに直行

週末ブートキャンプなら最短2週間で学習完了も可能です。 - 質問サポートで躓きを即解消

SlackやZoomで講師に質問でき、理解不足のまま進むリスクを減らせます。 - 仲間と学ぶ相乗効果

同期受講生の進捗が刺激になり、学習ペースが維持しやすくなります。

デメリット

- 受講料が高い

相場は3万〜6万円。独学の3〜5倍のコストがかかります。 - スケジュール拘束

ライブ配信型の場合、仕事が長引くと欠席リスクが発生します。 - 合格後に「自走力が足りない」問題

手厚いサポートに慣れすぎると、資格取得後の学習継続が途切れやすいです。

向いているのはこんな人

| 学習スタイル | 向いている人 | 理由 |

|---|---|---|

| 独学 | ①自己管理が得意 ②費用を抑えたい ③過去にIT資格を独学合格した | モチベ維持とリサーチ力が強みになる |

| スクール | ①短期合格が必須 ②数学アレルギーがある ③学習仲間が欲しい | 解説サポート+コミュニティで理解を深めやすい |

判断のコツ

- 「独学→つまずき箇所だけスポットスクール受講」というハイブリッド利用も有効です。

- 受講前に無料体験ウェビナーで講師の説明が自分に合うか確認すると失敗を防げます。

学習スタイルが定まったら、次に抑えるべきは出題頻度の高いテーマへの集中対策です。

次章では、勾配消失や過学習など頻出キーワードを効率良く暗記するコツを紹介します。

出題されやすいポイントを集中対策

勾配消失と勾配爆発

ディープラーニングの学習がうまく進まない原因として頻出です。

- 覚え方:勾配=坂道の傾きとイメージし、坂が緩すぎれば消失、急すぎれば爆発と連想します。

- 対策キーワード:活性化関数ReLU、バッチ正規化、重み初期化He 関数。

過学習

訓練データに合わせすぎて汎化性能が落ちる現象です。

- 覚え方:「覚えすぎてテストで点が取れない子」を想像します。

- 対策キーワード:ドロップアウト、早期終了、正則化(L1・L2)。

損失関数

モデル誤差を数値化する指標で、分類と回帰で種類が異なります。

- 分類:交差エントロピー誤差

- 回帰:平均二乗誤差

「Cから始まるCross、Rから始まるRegression」と頭文字で結び付けると混乱しません。

活性化関数

- Sigmoid:0〜1へ圧縮しやすいが勾配消失しやすい

- ReLU:勾配消失を軽減、現在のデフォルト

語呂合わせ「ReLUでRe-Start(再活性)」で記憶に残ります。

バイアス・バリアンスのトレードオフ

モデルの複雑度を表す二大要素。図を書いて「U字カーブの左がバイアス高、右がバリアンス高」と視覚で覚えると時短になります。

実際に合格した人の体験談|勉強時間と得点の目安

| 受験者 | 背景 | 勉強時間 | 得点率 | 勝因ポイント |

|---|---|---|---|---|

| Aさん(営業職) | 文系・AI未経験 | 30h | 62% | 単語カードでキーワード暗記→模試3回で形式慣れ |

| Bさん(インフラSE) | IT経験10年 | 45h | 78% | 公式問題集2周+動画講座で弱点補強 |

| Cさん(大学院生) | 機械学習研究 | 20h | 85% | 研究内容と重なる分野が多く知識転用 |

分析結果

- 理系有利だが文系でも60%台後半は十分狙える

- 模試とWeb問題集の反復回数が得点率に直結

- 50時間学習できれば70%超が現実的

試験直前の過ごし方|当日の注意点と持ち物

前日

- 模試1回を80分で解き、残り40分は復習に充当

- デバイス充電、ネット回線速度チェック

- 当日使うテキストに付箋で索引を作成

当日1時間前

- Zoom/Teamsが起動しないトラブルに備え再起動

- 試験ポータルへ早めにログイン、本人確認を済ませる

- 水分補給+軽食で血糖値を安定させる

必須アイテム

| 区分 | 持ち物 | メモ |

|---|---|---|

| デバイス | PC本体・ACアダプタ | バッテリー切れ防止 |

| ネット環境 | 有線LAN推奨 | Wi-Fiは予備回線を準備 |

| 身分証 | 運転免許証など | カメラ確認あり |

| 参考資料 | 公式テキストOK | 書き込み可、付箋可 |

よくある質問Q&A|「文系でも合格できる?」「数式は必要?」

Q 文系でも合格できますか?

A 暗記中心の出題が多く、数学が苦手でもキーワード理解で60%は十分可能です。

Q 微積分や線形代数は必須ですか?

A 公式テキストで解説されるレベルを理解すれば十分。導関数記号が読めれば合格点に影響しません。

Q プログラミング経験ゼロでも大丈夫?

A 試験ではコード実装問題がなく、理論理解が中心なので問題ありません。

Q 最短何日で合格ラインに届きますか?

A 1日3時間学習できれば10日で30時間、模試2回で合格圏に入る人もいます。

Q 再受験はいつできますか?

A 年に2回実施されるため、次回試験を目標に再計画を立てれば挽回可能です。

まとめ|G検定は効率よく勉強すれば誰でも合格できる

- 受験者急増の今、平均30〜50時間の学習で合格が現実的

- 公式テキスト→問題集→模試→動画講座の順で高速回転が最短ルート

- 独学は費用メリット、スクールは短期集中メリットが際立つ

- 勾配消失・過学習・損失関数など頻出キーワードを絞って暗記

- 合格者体験談では50時間学習で70%超得点が多数

- オンライン受験のため機材チェックとネット環境整備が必須

- 文系・未経験でも暗記+模試反復で合格可能

今日からできるアクションプラン

- 公式テキストを購入し、1週間で全章を流し読み

- 2週目から問題集とWeb問題集でアウトプット開始

- 4週目に模試を受け、弱点をノート化して暗記

- 試験1日前にタイムトライアルで総仕上げ

この4ステップを実行すれば、あなたも次回G検定で合格ラインに到達できます。

効率的に学び、AI人材としての第一歩を踏み出しましょう。

ちなみにG検定を取得すると就職市場でも有利に働くことがあるよ!