1. 図書館職員たちの悲痛な叫び 非正規雇用の現実とは

「非正規制度つくった人たちを一生恨む」――この言葉が、今、全国の図書館職員の間で共感を呼んでいます。

図書館は「知の拠点」として地域に根付いた存在ですが、その運営を支える職員たちの多くが、低賃金・不安定な雇用・過酷な労働環境に苦しんでいるのが現実です。

かつて、図書館職員は公務員として安定した雇用環境のもとで働くことができました。

しかし、自治体の財政削減や行政の効率化を理由に、正規職員の数が減り、非正規雇用が急増しました。

📌 現在の図書館職員の雇用形態の実態

✅ 多くの職員が非正規雇用(会計年度任用職員)として働いている

✅ 雇用期間は1年単位で更新され、長期的な安定がない

✅ 低賃金で働かざるを得ず、生活が不安定

全国的な調査でも、図書館職員の約6割が非正規雇用であることが明らかになっています。

この背景には、自治体が正規雇用を増やさず、非正規職員で運営を補っているという現状があります。

📌 非正規職員の厳しい実態

💬 「20年働いても状況は変わらない。正規職員になれる見込みもない」

💬 「ボーナスは支給されるようになったが、時給が引き下げられた」

💬 「仕事の内容は正規職員と変わらないのに、給与は半分以下」

次の章では、特に深刻な問題となっている学校司書の過酷な労働環境について詳しく見ていきます。

2. 学校司書の現状 一人で複数の学校を掛け持ちする実態

学校図書館は、児童・生徒が本に親しみ、学習の基盤を築く大切な場所です。

しかし、その運営を支える学校司書の労働環境は、極めて厳しいものとなっています。

📌 学校司書を取り巻く問題点

✅ 1人で複数の学校を掛け持ちするケースが増加

✅ 「1校1人配置」の方針があるにもかかわらず、実態は人手不足

✅ 授業支援や本の貸し出し業務に追われ、ゆとりのある運営が難しい

2.1 「1校1人」のはずが、実態は掛け持ち勤務

文部科学省は「すべての学校に学校司書を1人配置する」という方針を掲げています。

しかし、自治体ごとの財政事情や人員不足により、1人の司書が複数の学校を担当するケースが多発しています。

💬 「週に1回しかその学校に行けないので、図書館が機能していない」

💬 「一つの学校にじっくり関われず、仕事のやりがいを感じにくい」

💬 「掛け持ち勤務のため、移動時間も負担になり、働く時間が限られる」

学校現場では、教員が多忙なため、学校司書が図書館の管理だけでなく、授業支援・行事準備・資料作成など、多岐にわたる業務を担っているのが現状です。

しかし、1人で複数校を掛け持ちしている場合、一つの学校に関われる時間が限られるため、十分なサポートができないという問題があります。

2.2 学校図書館の機能低下と子どもたちへの影響

司書の負担が増えることで、学校図書館の機能そのものが低下してしまうケースもあります。

📌 学校司書の配置が不足することで生じる影響

❌ 本の貸し出し・返却作業が滞る

❌ 図書の整理・新しい本の選定が十分に行えない

❌ 授業支援や調べ学習のサポートが不十分になる

💬 「図書館が開いているのに、司書がいないから本が借りられない」

💬 「児童・生徒が質問しても、対応できる職員がいない」

💬 「図書館の本が古く、利用者が減ってしまっている」

本来、学校図書館は「子どもたちの学びを支える場」であるはずです。

しかし、非正規雇用の学校司書が増え、十分なサポートができない現状では、図書館の役割が十分に果たされていないのです。

まとめ|学校司書の負担軽減と正規雇用の拡大が急務

✅ 「1校1人配置」の方針が現場では守られていない

✅ 複数校を掛け持ちすることで、学校図書館の運営が困難に

✅ 学校図書館の機能低下により、児童・生徒の学習環境にも悪影響

学校図書館を適切に運営し、子どもたちの学びを支えるためには、非正規雇用の見直しと、安定した雇用環境の確保が不可欠です。

次の章では、さらに深刻な問題である非正規司書の低賃金と雇用の不安定さについて詳しく見ていきます。

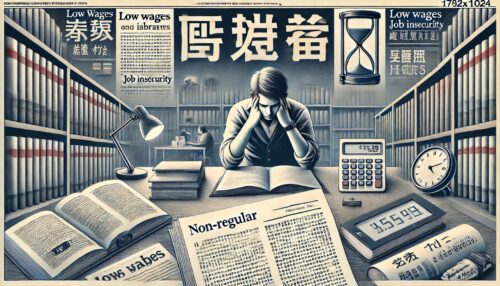

3. 低賃金と不安定な雇用 非正規司書の厳しい現実

図書館職員や学校司書の多くが非正規雇用で働いており、その給与や待遇の厳しさが問題となっています。

「20年働いても状況は変わらない」という声が象徴するように、彼らの労働環境は極めて不安定です。

3.1 正規職員との賃金格差と生活の厳しさ

現在、多くの図書館職員は「会計年度任用職員」として雇用されており、1年ごとの契約更新となっています。

この制度のもとでは、給与が低く抑えられ、正規職員との収入差が大きくなっています。

📌 正規職員と非正規職員の給与比較

| 雇用形態 | 月収 | 年収 | ボーナス |

|---|---|---|---|

| 正規職員 | 約31万9,000円 | 約450万円以上 | あり |

| 会計年度任用職員(フルタイム) | 約17万3,000円 | 約200万円以下 | あり(ただし時給引き下げのケースも) |

| パートタイム職員 | 時給1,000円前後 | 年収100万円以下も | なし |

💬 「正規職員と同じ仕事をしているのに、給与は半分以下…」

💬 「ボーナスが支給されるようになったが、時給が引き下げられた」

💬 「月収17万円で生活できるのか…」

このような厳しい現実のなか、多くの図書館職員は副業をしながら生活費を補っているのが実態です。

3.2 雇用の不安定さと将来への不安

会計年度任用職員は、基本的に1年ごとの契約更新となるため、長期的な雇用の保証がないという大きな不安を抱えています。

📌 非正規司書の雇用の不安要因

✅ 毎年契約更新が必要で、安定性がない

✅ 長年勤めても、正規職員への登用制度がほとんどない

✅ 自治体の財政状況によっては、突然契約が打ち切られることも

💬 「毎年『契約が更新されるのか』と不安になる」

💬 「自治体の方針次第で雇用がなくなる可能性がある」

💬 「結婚や子育てを考えたくても、収入が不安定すぎて無理」

特に、地方自治体の財政難が進むなか、人件費削減のために非正規職員の契約を打ち切る動きもみられています。

その結果、長年働いてきた職員でも、突然仕事を失うリスクがあるのです。

3.3 「賞与支給」と引き換えの時給引き下げの矛盾

一部の自治体では、非正規職員に対して「ボーナス支給」を開始したものの、時給を引き下げることで調整する動きも見られます。

📌 実際の事例

✅ 賞与(ボーナス)が支給されるようになったが、時給を引き下げられた

✅ 結果的に年間の収入が増えず、むしろ減少したケースも

✅ 非正規職員から「納得できない」との声が続出

💬 「ボーナスが出るようになったのに、時給が下がった。結局、手取りは変わらない」

💬 「収入が増えるどころか、むしろ減ってしまった」

💬 「正規職員は待遇が改善されるのに、非正規は相変わらず低賃金」

このように、待遇改善の名のもとに、新たな形で賃金が抑えられるという矛盾した状況も発生しているのです。

まとめ|低賃金・不安定雇用の改善が急務

✅ 非正規職員の月収は17万円程度で、正規職員の半分以下

✅ 雇用が1年ごとに更新されるため、安定した生活ができない

✅ 賞与が支給されても、時給が引き下げられ、収入増にならないケースも

図書館職員は、地域社会にとって重要な役割を担っています。

しかし、待遇の悪さや将来の不安から、多くの優秀な人材が流出してしまうという懸念もあります。

次の章では、こうした問題に対して、図書館職員たちがどのように改善を求めているのか、その動きを詳しく見ていきます。

4. 図書館職員の待遇改善を求める動き

図書館職員たちは、過酷な労働環境や低賃金・不安定な雇用に対し、待遇改善を求める声を上げ始めています。

全国各地で集会や署名活動が行われ、労働組合や関係団体も支援に乗り出しています。

4.1 全国で広がる待遇改善を求める声

📌 図書館職員の待遇改善運動の主な動き

✅ 全国規模の集会や意見交換会の開催

✅ 労働組合による賃金引き上げ・正規雇用拡大の要求

✅ オンライン署名活動やSNSでの発信

📌 集会で上がった職員の声

💬 「非正規制度をつくった人たちを一生恨む」

💬 「仕事量は正規職員と同じなのに、待遇がまったく違うのはおかしい」

💬 「図書館は社会に必要な施設なのに、そこで働く人の生活が成り立たない」

こうした声が全国で広がり、非正規雇用の見直しを求める動きが加速しています。

4.2 正規雇用の拡大と賃金改善を求める声

図書館職員の待遇改善運動では、特に「正規雇用の拡大」と「賃金の引き上げ」が重要な課題とされています。

📌 求められている主な改善策

✅ 非正規職員の正規雇用化の推進

✅ 最低賃金の引き上げと生活できる給与の確保

✅ 雇用の安定化(契約更新制度の見直し)

💬 「最低でも月収20万円以上にしないと、生活が厳しい」

💬 「せめて長年働いた職員には、正規登用の道を開いてほしい」

💬 「不安定な雇用では、図書館の未来を支えられない」

労働組合や関係団体は、政府や自治体に対し、こうした改善を強く訴えています。

4.3 研究者・専門家による提言

図書館職員の待遇改善について、研究者や専門家からも「専門職としての処遇を見直すべき」という意見が出ています。

📌 専門家の指摘する課題

✅ 「図書館職員は高度な知識を持つ専門職であり、適切な待遇が必要」

✅ 「安定した雇用がなければ、優秀な人材が集まらず、図書館の質が低下する」

✅ 「研修制度の充実とキャリアアップの仕組みを整えるべき」

💬 「図書館は教育・文化の拠点であり、そこに携わる職員の待遇を向上させることが社会全体の利益につながる」

専門家の提言も後押しとなり、図書館職員の待遇改善の重要性が広く認識され始めています。

まとめ|待遇改善を求める動きが加速

✅ 全国で図書館職員の待遇改善運動が広がっている

✅ 正規雇用の拡大・賃金引き上げが求められている

✅ 研究者・専門家も「図書館職員の待遇改善が必要」と提言

図書館を支える職員たちの労働環境を改善することは、地域社会全体の知的基盤を守ることにもつながるのです。

次の章では、今後の図書館の未来を守るために必要な制度改革について詳しく考えます。

5. これからの図書館と司書の未来 正規雇用拡大の必要性

図書館は地域社会の知的基盤として重要な役割を果たしています。

しかし、その運営を支える職員たちが低賃金・不安定な雇用のままでは、図書館の質そのものが低下し、存続が危ぶまれる可能性があります。

今後、図書館と司書の未来を守るためには、どのような制度改革が求められるのでしょうか。

5.1 非正規雇用の限界と正規職員増加の必要性

📌 非正規雇用の問題点

✅ 職員の入れ替わりが激しく、図書館運営が安定しない

✅ 長年勤めても待遇が改善されず、モチベーションが低下

✅ 非正規では専門性を活かしにくく、図書館のサービス向上が難しい

現在の図書館職員の多くが非正規雇用であるため、経験豊富な職員が退職を余儀なくされ、図書館のノウハウが失われるという悪循環が起きています。

💬 「優秀な司書が待遇の悪さから他の仕事に流れてしまう」

💬 「非正規では専門的なスキルを活かせる場が限られる」

💬 「長く働き続けたいのに、雇用が不安定で将来が見えない」

このような状況を改善するには、正規職員の増加と、長期的なキャリア形成が可能な雇用形態への転換が必要です。

5.2 正規雇用拡大のために求められる改革

📌 必要な制度改革

✅ 自治体ごとに正規職員の採用枠を増やす

✅ 非正規職員の正規登用制度を整備する

✅ 安定した賃金・労働条件を保証する制度の確立

💬 「正規職員への登用制度があれば、モチベーションが向上する」

💬 「自治体の予算配分を見直し、図書館職員の待遇を改善すべき」

💬 「長く働くほど待遇が良くなる仕組みを整える必要がある」

自治体や国が本気で図書館の未来を考えるなら、非正規職員に頼った運営を見直し、安定した雇用環境を整備することが不可欠です。

5.3 「知の拠点」としての図書館を守るために

図書館は、単なる「本を借りる場所」ではなく、地域の学びと文化を支える重要な施設です。

職員の待遇改善が進まなければ、図書館の質が低下し、ひいては地域社会全体の知的基盤が揺らぐことになります。

📌 図書館を守るために必要なこと

✅ 安定した雇用環境を整備し、専門職としての地位を確立する

✅ 住民や利用者も、職員の待遇改善を支援する意識を持つ

✅ 図書館の価値を再認識し、政策としても優先度を高める

💬 「図書館がなければ、地域の子どもたちの学ぶ場が減ってしまう」

💬 「専門職としての司書を守ることが、図書館の未来を守ることにつながる」

💬 「地域の文化や教育のために、図書館の役割をもっと重視すべき」

図書館を存続させ、質の高いサービスを提供し続けるためには、職員の待遇改善と正規雇用の拡大が急務です。

まとめ|図書館と司書の未来を守るために今すべきこと

✅ 非正規雇用の限界が来ており、正規職員の増加が不可欠

✅ 自治体レベルでの正規雇用枠の拡大と待遇改善が求められる

✅ 図書館の存続と発展のために、司書の専門性を活かせる環境を整備することが重要

図書館は、地域にとってなくてはならない存在です。

その運営を支える職員の待遇を改善し、安定した雇用環境を整備することこそが、図書館の未来を守るために最も必要な改革なのです。

記事のまとめ|非正規制度を見直し、図書館職員の未来を守ろう

✅ 図書館職員の多くが非正規雇用で低賃金・不安定な環境に苦しんでいる

✅ 学校司書は1人で複数校を掛け持ちし、十分なサービスを提供できていない

✅ 会計年度任用職員の給与は正規職員の半分以下で、将来の展望が見えない

✅ 全国で待遇改善を求める動きが広がっており、正規雇用拡大が求められている

✅ 図書館の未来を守るために、安定した雇用環境と適正な待遇を実現することが必要

この問題を解決するためには、自治体・国・市民の意識改革が不可欠です。

「図書館職員の待遇改善は、地域の知的基盤を守ることにつながる」という意識を持ち、具体的な改革を求める動きに賛同していくことが求められています。